Почему мифологическое мышление до сих пор влияет на нас

Мы привыкли считать, что современная научная картина мира избавила нас от «заблуждений прошлого», оспорив архаическое мировоззрение и оставив его далеко позади. Но так ли это? Что вообще собой представляет мифологическое мышление и настолько ли оно оторвано от действительности, как мы привыкли думать? Можно ли безболезненно изъять миф из нашей картины мира, не лишив нас целостности? Клинический психолог Джордан Питерсон считает, что невозможно сравнивать миф и науку, так как в их основе лежат разные способы познания и восприятия реальности. Более того, он уверен, что мы пребываем в иллюзии победы над мифологическими представлениями, о чем, как он отмечает, размышлял еще Ницше. Читаем фрагмент его книги «Карты смысла» и разбираемся, на что опирается ученый, делая такие выводы, как устроена метамифология пути и почему миф до сих пор присутствует в нашей жизни, а «тщательно спланированные, логические и доступные для понимания системы не берут в расчет противоречивую, загадочную, непостижимую и зачастую смешную сторону человеческого характера, подмеченную еще Достоевским».

Monocler.ru. Подготовлено по материалам книги «Карты смысла. Архитектура верования»

«Бог умер», как отметил когда-то Ницше, но умер ли миф? Как и Джозеф Кэмпбелл, клинический психолог, философ, профессор психологии Университета Торонто Джордан Питерсон в своей книге «Карты смысла. Архитектура верования» (ИД «Питер») обращается к исследованию древнего мировоззрения, чтобы понять, что сходство различных мифов говорит нам о человеческом сознании, как формировалась картина мира наших предков и почему, несмотря на свою кажущуюся архаичность, она по-прежнему влияет на нас.

«Бог умер», как отметил когда-то Ницше, но умер ли миф? Как и Джозеф Кэмпбелл, клинический психолог, философ, профессор психологии Университета Торонто Джордан Питерсон в своей книге «Карты смысла. Архитектура верования» (ИД «Питер») обращается к исследованию древнего мировоззрения, чтобы понять, что сходство различных мифов говорит нам о человеческом сознании, как формировалась картина мира наших предков и почему, несмотря на свою кажущуюся архаичность, она по-прежнему влияет на нас.

Миф — это не первобытный предок науки. Это качественно иное явление. Науку можно охарактеризовать как «описание деталей мироздания, которые непосредственно доступны пониманию», или как «определение наиболее эффективного способа достижения цели (заданной определенной цели)». Миф же — это скорее «описание мира как места, знаменующего собой действие». Мифическая Вселенная есть арена действий, а не место восприятия. Миф описывает вещи с точки зрения их уникальной или общей эмоциональной притягательности, ценности, побудительной значимости.

Фрагмент из книги «Карты смысла»

До Декарта, Бэкона и Ньютона человек жил в одушевленном, духовном мире, насыщенном смыслом, проникнутом нравственной целью. Суть этой цели передавалась из уст в уста в преданиях об устройстве Вселенной и месте человека в ней. Сейчас мы мыслим эмпирически (по крайней мере, мы думаем, что полагаемся на опыт). И духи, некогда населявшие Вселенную, исчезли. Силы, высвобожденные наукой, посеяли хаос в мире мифологии. Юнг говорит:

Каким совершенно иным казался мир средневековому человеку! Для него Земля была вечно неподвижна. Она покоилась в центре Вселенной, а вокруг нее двигалось Солнце и заботливо дарило тепло. Все люди были детьми Божьими. Они находились под любящей опекой Всевышнего, который готовил их к вечному блаженству, и каждый точно знал, что ему делать и как себя вести, чтобы подняться из тленного мира к нетленному и радостному существованию. Такая жизнь утратила реальность, даже во сне. Естествознание давно разорвало в клочья этот дивный покров (13).

Даже если средневековый человек не приходил в трепет и восхищение от догматов религии (например, он больше верил в ад), он все же не страдал от потери нравственных ориентиров и бесчисленных рациональных сомнений, которые преследуют его современного собрата. Для донаучного ума религия была скорее фактом, а не вопросом веры, и преобладающая доктрина не являлась лишь одной из многих убедительных теорий.

Однако за последние несколько столетий стойкая вера в аксиомы религии была серьезно подорвана — сначала на Западе, а затем и по всему миру. Плеяда великих ученых и борцов с предрассудками веры доказала, что Вселенная не вращается вокруг человека, что наши представления о его особом статусе и превосходстве над животными не имеют опытных доказательств и что на небесах нет Бога (и даже самих небес очевидно не существует). В результате мы перестали верить собственным преданиям — отрицаем даже то, что эти предания когда-то сослужили нам хорошую службу. Революционные научные открытия — Галилеевы горы на Луне, Кеплеровы эллиптические орбиты планет — явились доказательством явного нарушения мифологического порядка, основанного на представлении о небесном совершенстве. Новые явления, порожденные опытами экспериментаторов, просто не могли существовать с точки зрения традиционных представлений. Более того — и это еще важнее, — новые теории, созданные для осмысления объективной действительности, серьезно угрожали целостности традиционных моделей бытия, которые придавали миру определенный смысл. В центре мифологической Вселенной находился человек. Объективная Вселенная вращалась вокруг Солнца, а потом и это оказалось не совсем так. Современный человек перестал находиться в центре внимания. Сильно поменялась и картина мира.

Мифологические представления пали под натиском научного опыта, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. А значит, нравственность, основанная на таких представлениях, должна была исчезнуть вместе с верой в утешительную иллюзию. Фридрих Ницше четко сформулировал это более ста лет назад:

Отрекаясь от христианской веры [например], выдергиваешь этим у себя из-под ног право на христианскую мораль… Христианство есть система, сообразованное и цельное воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие, веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое: ничего обязательного в руках больше не остается. Христианство предполагает, что человек не знает, не может знать, что для него добро и что зло: он верит в Бога, который один знает это. Христианская мораль есть повеление; ее источник трансцендентен; она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику; она истинна лишь в том случае, если Бог есть истина, она держится и падает вместе с верой в Бога. — Если фактически [современные западные люди] верят, что сами, «интуитивно», знают, что является добрым и злым, если они, следовательно, полагают, что христианство как гарантия морали им больше не нужна, то это лишь следствие господства христианских суждений о ценностях и выражение силы и глубины этого господства. Так что источник [современной] морали забыт, а строгая обусловленность ее права на существование больше не ощущается (14).

Если постулаты учения утрачивают силу, утверждает Ницше, оно становится несостоятельным. И все же учение выживает. Ключевые положения иудейско-христианской морали продолжают управлять как основными ценностями типичного западного общества, так и обычным поведением конкретного человека, даже если это хорошо образованный атеист, даже если его абстрактные взгляды и высказывания кажутся антирелигиозными. Он не убивает и не крадет (а если и убивает, то старается скрыть это даже от себя самого), и в идеале он готов относиться к ближнему как к самому себе. Главные принципы общества, в котором он живет (а зачастую и всех других обществ (15)), по-прежнему зиждутся на мифологических представлениях о ценности личности — ее неотъемлемых правах и ответственности, — несмотря на научные доказательства того, что побуждения человека основываются на причинно-следственной связи. Наконец, в его сознании жертва все еще вопиет к небесам о справедливости, а дееспособный нарушитель закона заслуживает наказания, даже если преступление совершено случайно.

Поэтому система продвинутого научного мышления и система побуждения и действия сосуществуют в парадоксальном союзе. Первая — современная, вторая — архаичная. Первая рождена научной мыслью, вторая основывается на традициях и даже суеверии. Внешне мы превратились в атеистов, но наши склонности недвусмысленно говорят о религиозности, то есть нравственности. Истина, принятая обществом, не соотносится с его деяниями. Мы продолжаем жить так, будто значение имеет лишь опыт и наши поступки имеют высшую ценность, но найти разумных обоснований этого убеждения мы не можем. Люди попали в ловушку своей способности абстрагироваться: она дает нам точное описание происходящего, но подрывает веру в пользу и смысл существования. Этот парадокс часто возводили в ранг трагедии (что лично мне кажется смехотворным) и тщательно исследовали в экзистенциальной философии и литературе. Ницше описывал это современное состояние как (неизбежное и необходимое) следствие «смерти Бога»:

Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот.

— Он что, пропал? — сказал один. — Он заблудился, как ребенок, сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? Так кричали и смеялись они вперемешку.

Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. «Где Бог? — воскликнул он. — Я хочу сказать вам это! Мы его убили — вы и я! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы, словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? — И Боги истлевают!

Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? (16)

Когда мы невольно задумываемся о своем положении, оно представляется нелепым и незавидным. Жизнь будто навсегда утратила всякий духовный смысл. Мы упорно продолжаем действовать и думать так, как будто ничто глобально и не изменилось. Но факт остается фактом: исчезла наша целостность.

Великая сила рационального опыта и исполинская мощь науки убили миф, и кажется, его уже не воскресить. Мы продолжаем следовать заветам предков, хотя и не можем больше оправдывать свои действия. Мы руководствуемся (по крайней мере, в идеале) теми же древними заповедями — не убий, не возжелай, — которым тысячелетиями следовали наши предки, не знавшие о преимуществах фактического опыта. Эти духовные правила продолжают существовать, несмотря ни на что, — настолько они сильны или хотя бы необходимы. Они процветают и распространяются даже в присутствии точных теорий, которые уверенно подрывают обоснования этих правил. Это первая загадка, а вот еще одна: как великие древние цивилизации могли достичь высочайшего уровня развития, если они основывались на бессмыслице? (Если семена культуры прорастают и дают плоды, не указывает ли это на то, что в самой ее основе лежат верные принципы? Если мифы — лишь полные суеверий зачатки научных теорий, почему они сработали? Почему они не стерлись из памяти? В конце концов, знаменитые рационалистические идеологии (скажем, фашизм или коммунизм) обладали мощной интеллектуальной притягательностью, но полностью изжили себя за несколько поколений. А общества с традиционным укладом, основанные на религиозных убеждениях, существуют на протяжении многих веков и порой практически не меняются. Как же объяснить это долголетие?) Разумно ли утверждать, что успешные, устойчивые традиции основываются на ошибочных представлениях?

Быть может, мы просто не находим объяснения тому, что традиционные понятия верны, несмотря на видимую абсурдность?

Не указывает ли это скорее на философское невежество современности, чем на философские заблуждения древности?

Мы совершили большую ошибку, предположив, что мир духа, описанный нашими предшественниками, был лишь примитивным осмыслением современного мира материи. Это не так — по крайней мере, все не так просто, как мы привыкли считать. Вселенная, описанная в мифологии, это не то же самое место, которое известно практикам современной науки. И это вовсе не значит, что она не была реальной. Мы не нашли ни Бога наверху, ни Дьявола внизу, потому что до сих пор не понимаем, где же находятся эти «верх» и «низ». Мы не знаем, что имели в виду наши предки, и неудивительно! Ведь они тоже не знали (и это не имело никакого значения). Рассмотрим один из древних шумерских мифов о сотворении мира (17) — «рождение истории».

До сих пор не найдено еще ни одного собственно космогонического текста, однако некоторые намеки позволяют реконструировать решающие моменты творения, каким его представляли себе шумеры. Богиня Намму (чье имя передается пиктограммой, обозначающей изначальное море) считается «породившей Небо и Землю» и «прародительницей всех богов». Тема Изначальных Вод, воображаемых как целое, одновременно космическое и божественное, характерна для архаических космологий. И в нашем случае тоже водная стихия отождествляется с Первоматерью, порождающей путем партеногенеза первую пару сущностей Небо (Ан) и Землю (Ки) — воплощение мужского и женского начал. Эта первая пара связана, вплоть до слияния в hieros gamos [мистическом браке]. От их союза происходит Энлиль, бог воздуха. Из другого фрагмента мы узнаем, что этот последний разъединил своих родителей… Космогоническая тема размежевания Земли и Неба тоже довольно широко распространена (18).

Этот миф — типичное древнее описание бытия. Шумеры верили, что мир возник из «изначального моря», которое было матерью всего, и что небо и землю разделило деяние божества. Но что здесь имеется в виду? Мы не знаем. Хуже того, наше глубочайшее невежество даже не подкрепляется надлежащей осторожностью. Мы предположили, что древние предания — мифы — выполняли те же функции и служили тем же целям, что и современные опытно-научные описания (но уступали им методологически). Это совершенно абсурдное утверждение пошатнуло влияние религии на формирование нравственного сознания и поведения современного человека. Мир шумеров не был объективной реальностью в современном ее понимании. Он был одновременно и бóльшим и меньшим. Бóльшим потому, что та первобытная картина мира вмещала явления, которые мы не рассматриваем как часть реальности, например, эмоции и смысл. Меньшим потому, что шумеры не могли описать (или просто вообразить) многие из тех вещей, которые открыла нам наука.

Миф — это не первобытный предок науки. Это качественно иное явление. Науку можно охарактеризовать как «описание деталей мироздания, которые непосредственно доступны пониманию», или как «определение наиболее эффективного способа достижения цели (заданной определенной цели)». Миф же — это скорее «описание мира как места, знаменующего собой действие». Мифическая Вселенная есть арена действий, а не место восприятия. Миф описывает вещи с точки зрения их уникальной или общей эмоциональной притягательности, ценности, побудительной значимости. Таким образом, Небо (Ан) и Земля (Ки) шумеров — это не небо и земля современного человека. Они — Великие Отец и Мать всех вещей, включая саму вещь — Энлиль (которая на самом деле является процессом), в некотором смысле породившую их.

Мы не понимаем донаучного мышления и пытаемся объяснить его в доступных терминах. Получается, что люди отделываются поверхностным толкованием мифа и даже считают его бессмыслицей. В конце концов, мы мыслим научно — так нам кажется — и уверены, что знаем, что это значит (поскольку научное мышление в принципе поддается определению). Мы хорошо понимаем научное мышление, высоко его ценим и вообще склонны считать его мышлением как таковым (идеалом, к которому все другие «формы мысли» в лучшем случае стремятся приблизиться). Но это не совсем так. Мышление, по сути, является мерилом ценности — оно определяет последствия поведения. Это означает, что разделение ценности на категории — определение (или даже восприятие) того, что составляет отдельную вещь или целый класс вещей, — есть процесс их обобщения в зависимости от подтекста поведения.

Шумерская категория неба (Ан), например, — это область явлений, имеющих сходные последствия при совершении поступков или выражении эмоций; то же самое можно сказать о категории земли (Ки) и всех других мифических категориях. «Область Неба» сулит последствия для действия, то есть имеет побудительную значимость. Это делает ее божеством, которое контролирует поведение или которое следует хотя бы почитать.

Эта классификационная система действительно имеет смысл, но чтобы его понять, нужно перестроить мышление (и даже свое отношение к мышлению).

Шумеры прежде всего заботились о том, как действовать (исходя из ценности вещей). Их описания реальности (которым мы приписываем характеристики первичной науки) фактически представляли мир как набор явлений, имеющих смысл, — то есть как арену действий. Они знали об этом — по крайней мере, достоверно — не больше, чем мы. Но они были правы.

Опытные исследования окружающего мира объективно описывают то, что есть, — они определяют, что именно в данном явлении нужно оценить и описать по обоюдному согласию. Исследуемые объекты могут принадлежать к прошлому, настоящему или будущему. Они могут быть динамичными или статичными по своей природе: стóящая научная теория позволяет предсказывать и контролировать как становление («преобразование»), так и бытность. Однако с этой точки зрения эмоциональные реакции, возникающие при столкновении с объектом, не являются его частью. Поэтому их следует исключить из дальнейшего рассмотрения (как нечто субъективное) — по крайней мере, из определения реальной характеристики объекта.

Скрупулезное опытное познание, передача информации и сравнение помогают с поразительной точностью выявлять относительно постоянные характеристики окружающего мира. К сожалению, эту полезную методику нельзя применить к определению ценности. С ее помощью нельзя понять, что должно быть, она не укажет конкретного направления, в котором все должно двигаться (то есть не обрисует будущее, к которому мы стремимся, совершая действия). Оценка необходима для принятия нравственных решений. Оценочные исследования помогают направлять эти решения, но определить, правильные они или нет, науке не под силу. В области нравственного нам не хватает столь же убедительного и общепризнанного способа проверки, как опытно-научный способ описания действительности. Без него этот вопрос нам не решить. Человек и общество никогда не перестанут выносить нравственные суждения. И неважно, есть ли в них хоть какая-то необходимость. Действие предполагает оценку или ее скрытый, бессознательный эквивалент. Действовать — буквально значит выбирать определенные возможности из бесконечного числа противопоставленных им альтернатив. Если человек хочет жить, он должен действовать. Действуя, мы оцениваем. Увы, люди не всеведущи, мы вынуждены принимать решения, не располагая нужным количеством информации. И здесь нам на помощь приходят знание добра и зла и нравственное чутье. Наш выбор явно или скрыто определяют устои, рожденные мифологией. Но что это за устои? Как понять, что они действительно существуют? Как понять, что они собой представляют?

Ф. Ницше в очередной раз указал на современную проблему, выступающую на первый план в вопросах значимости и смысла. Не стоит задаваться давним вопросом о том, «как действовать в границах определенной культуры». Лучше спросить себя, «стоит ли вообще задавать вопрос о том, как действовать», не говоря уже о том, чтобы искать на него ответ:

Именно благодаря тому, что философы морали были знакомы с моральными фактами только в грубых чертах, в произвольном извлечении или в форме случайного сокращения, например в форме нравственности окружающих их людей, своего сословия, своей церкви, духа своего времени, своего климата и пояса, — именно благодаря тому, что они были плохо осведомлены насчет народов, времен, всего прошедшего и даже проявляли мало любознательности в этом отношении, они вовсе и не узрели подлинных проблем морали, которые обнаруживаются только при сравнении многих моралей. Как это ни странно, но всей «науке морали» до сих пор недоставало проблемы самой морали: недоставало подозрения, что здесь есть нечто проблематичное (19).

Эта «проблема морали» — есть ли хоть капля нравственности в каком-либо объективном, общем смысле, и если есть, то как можно ее постичь? — приобрела сейчас первостепенное значение. Технически люди могут делать все, что вздумается (безусловно, мы в силах разрушать; возможно, мы способны творить). Но к этой неограниченной возможности примешивается столь же глубокая неопределенность, поверхностность и путаница в самых важных вопросах жизни. Непрерывные межкультурные связи и способность мыслить критически подорвали веру в традиции наших предков — возможно, не без оснований. Однако человек не может жить без веры — без действия и оценки, — и наука не может заполнить этот пробел. Так или иначе, мы должны во что-то верить. Научная революция завершилась, и мы обратились к другим убеждениям. Действительно ли они сложнее, безопаснее и полнее отвергнутых нами мифов? Общественная идеология, господствовавшая в прошлом веке, на первый взгляд кажется не менее нелепой, чем древние вероучения, которые она вытеснила. К тому же ей недостает той непостижимой тайны, которая всегда сопровождает истинное созидание и художественное творчество. Постулаты фашизма и коммунизма были рациональны, логичны, четко сформулированы, понятны — и катастрофически ошибочны. Сейчас душа мира не рвется на части от нашествия новой массовой идеологии, и все же мы едва ли сумели перерасти легковерность. Возьмем, к примеру, подъем движения нью-эйдж на Западе в качестве компенсации за упадок традиционной духовности. Чем не весомое доказательство того, что в погоне за мелочами мы по-прежнему не замечаем слона?

Могли бы мы добиться большего? Способны ли понять, во что именно следует верить (и даже с восхищением), когда придет четкое осознание того, что верить мы должны? Мы наделены огромным могуществом, и обуздать его под силу лишь с помощью самоконтроля (и, возможно, самосознания). Именно поэтому мы испытываем побуждение к действию, хотя бы теоретически. К тому же время нам благоволит. К концу прошлого столетия стало очевидно, к вящему удовлетворению многих, что некоторые формы общественных отношений совершенно не работают, даже если судить по их собственным критериям успеха. И человечество смело шагнуло в третье тысячелетие. В конце концов, мы уже пережили эпоху глобальных государственных экспериментов XX века, которые предсказывал Ницше:

Социалистическая доктрина едва скрывает «добровольное отрицание жизни»; люди и народы, которые создают такое учение, не могут не ошибаться. Как я был бы счастлив, если бы несколько грандиозных экспериментов доказали, что жизнь в социалистическом обществе отрицает себя, обрубает свои корни. Земля достаточно велика, а человеческий потенциал еще отнюдь не истощен; поэтому такой практический урок и demonstratio ad absurdum [то есть доказательство от противного] не показались бы мне неприемлемыми, даже если бы они были получены высочайшей ценой человеческих жизней (20).

По-видимому, существуют определенные естественные или даже, осмелюсь сказать, абсолютные ограничения деяний человека и общества. Некоторые нравственные допущения и убеждения ошибочны; человеческая природа не бесконечно податлива. Сейчас стало более или менее понятно, что чистая, абстрактная рациональность, за которой не стоят традиции, — рациональность, присущая коммунизму советского типа от зарождения до распада, — совершенно не способна определить и ясно выразить, что же должно направлять поведение человека и общества. Некоторые системы не работают, даже если в них есть некий отвлеченный смысл (даже если они более разумны, чем современные непонятные, хаотично сформировавшиеся системы, которые пришли им на смену). Некоторые устоявшиеся способы поведения людей, превратившиеся в модели общественного поведения на уровне государства, не дают желаемых плодов, не выдерживают проверки временем или даже приносят прямо противоположные результаты, пожирая тех, кто им следует и исповедует их ценность. Возможно, это происходит потому, что тщательно спланированные, логические и доступные для понимания системы не берут в расчет противоречивую, загадочную, непостижимую и зачастую смешную сторону человеческого характера, подмеченную Достоевским:

Теперь вас спрошу: чего можно ожидать от человека как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, — так он вам и тут человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет.

Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности, собственно чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, — выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотенье покамест еще черт знает от чего зависит…(21)

Сейчас мы обладаем мудростью значительной части человечества. Она передается из поколения в поколение в доступной и полной форме. Точные и подробные описания мифов и обрядов с древних времен хранят и определяют наши скрытые и открытые ценности. Эти мифы непосредственно обращаются к сущности успешного человеческого существования. Тщательный сравнительный анализ многочисленных трудов по религиозной философии помог бы в общих чертах обрисовать природу наших основных побуждений и нравственных убеждений — если бы люди были готовы признать свое невежество и пойти на риск. Точное определение основополагающих мифологических общностей могло бы стать первой ступенью сознательной эволюции подлинно универсальной системы нравственности. Создание такой системы, приемлемой как для опытно-научного, так и для религиозного мышления, могло бы оказать неоценимую помощь в разрешении внутренних, межличностных и общественных конфликтов. Обоснование такого сравнительного анализа с точки зрения психологии (или даже нейропсихологии), опирающейся на строго практические исследования, могло бы предложить нам возможность чего-то вроде конвергентной валидности и помогло бы решить извечную проблему: как получить то, что должно быть, из того, что есть, и как то, что мы должны делать, может быть неразрывно связано с тем, что мы собой представляем.

Правильный анализ мифологии, о котором здесь идет речь, — это не просто обсуждение «исторических» событий, происходящих на мировой арене (классический религиозный подход), и не просто исследование первобытных верований (классический научный подход). Напротив, это исследование, анализ и, наконец, создание стройной системы смысла, представляющей иерархическую организацию значимости опыта. Мифическое воображение изучает мир словно феноменолог, который стремится открыть природу субъективной реальности, вместо того чтобы заниматься описанием объективного мира. Миф и драматическое действо, которое является частью мифа, предлагают ответы на следующий вопрос: «Как получить абстрактное представление о современном опыте с точки зрения смысла?» То есть как определить его (субъективную, биологически обусловленную, общественно-приемлемую) эмоциональную уместность или мотивационную значимость. Если смысл есть предпосылка поведения, логично будет считать миф источником ответов на глубочайшие нравственные вопросы: что должно быть? (что следует сделать? Желаемое будущее (объект того, что должно быть) можно осмыслить только с помощью настоящего, которое служит необходимой точкой противопоставления и сравнения. Невозможно попасть куда-то в будущее, не находясь где-то в настоящем. Кроме того, желанность места назначения зависит от значимости (или валентности) освобождаемого места. Поэтому вопрос «что должно быть?» (по какому пути следовать?) содержит еще три подвопроса:

- что есть? — какова природа (смысл, значимость) современного опыта?

- что должно быть? — к какой (желательной, ценной) цели этот опыт должен стремиться?

- как же нам тогда действовать? — какова природа особых процессов, с помощью которых нынешнее состояние может быть преобразовано в желаемое?

Активное постижение цели поведения, которое осмысляется через призму понятного настоящего, служит сдерживающим или определяющим критерием оценки текущих событий, происходящих как следствие повседневных действий. Цель — это воображаемое состояние, «место» желанных устремлений и сильных эмоций. Это состояние существует только в фантазии, как нечто (потенциально) предпочтительное настоящему. Поэтому постановка цели есть построение теории об относительно идеальных побуждениях — о благе. Воображаемое будущее представляет собой некий образ совершенства, порожденный имеющимся в настоящем знанием (по крайней мере, в оптимальных условиях), с которым постоянно сравниваются частные и общие детали происходящего. Этот образ совершенства — или ту самую землю обетованную — можно осмыслить как духовный мир (психологическое состояние), политическую утопию (истинное государство) или как и то и другое одновременно.

Мы отвечаем на вопрос «что должно быть?», рисуя картину желанного будущего.

Это будущее невозможно представить, не связав его с (понятным) настоящим. Именно осознание эмоциональной приемлемости настоящего предлагает ответ на вопрос «что есть?» — какова природа (смысл, значимость) современного опыта?

Мы понимаем, «как же нам тогда действовать», когда учитываем все обстоятельства и находим наиболее эффективную и последовательную стратегию воплощения в жизнь желанного будущего.

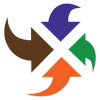

Живя в обществе, мы ищем и находим ответы на эти три основополагающих вопроса, то есть получаем знание, основанное на поведении, — знание с мифологической точки зрения. Структура мифологического познания — что есть, что должно быть и как прийти от одного к другому — представлена на рисунке 1.

Известное — это исследованная территория, нечто хорошо изученное, постоянное, это «град Божий» в светском его понимании. Оно находит метафорическое воплощение в мифах и преданиях, описывающих общину, царство или государство. Такие повествования учат нас чувствовать особое вдохновение от настоящего, связывая его с желанным будущим, помогают придумывать и оценивать варианты действий в пределах этой схемы. Все мы создаем определенные модели того, что есть, того, что должно быть, и того, как преобразовать одно в другое. Для этого мы сопоставляем наши желания, проносящиеся в воображении или выражающиеся в действии, с желаниями нашего окружения — семьи, знакомых и общества. Вопрос «как нам поступать» составляет наиболее значимую часть общественного договора. Следовательно, область известного — это «территория», на которой мы живем со всеми, кто явно или скрыто следует нашим традициям и разделяет верования.

Мифы считают эту «общую обозначенную территорию» неотъемлемой частью существования, чем она и является, поскольку культура есть неизменная составляющая человеческого общества.

«Повествования о известном» — ритуальные обычаи, легенды о древних героях, мифы и символы культурной или расовой уникальности — очерчивают привычную территорию. Они оплетают людей тонкими сетями смысла, и сама необходимость спорить о смысле исчезает. Те, кто знает и принимает правила игры, могут спокойно выходить на поле, не затевая борьбы за сами правила. Это обещает мир, стабильность и возможное процветание — выходит отличная партия. И все же хорошее — это враг лучшего. Игра всегда может получиться более захватывающей. Миф есть изображение известного. Если этим и ограничиться, его важность станет считаться непревзойденной. Но миф также дает почти непостижимые по своей глубине знания, если (как мне хотелось бы доказать) его правильно понять. Мы все создаем модели того, что есть, того, что должно быть, и того, как преобразовать одно в другое. Мы меняем стиль поведения, если последствия не оправдывают ожиданий. Но иногда недостаточно просто начать вести себя по-другому. Мы должны пересмотреть не только то, что мы делаем, но и то, что мы считаем важным. То есть следует переосмыслить природу мотивационной значимости настоящего и идеальную природу будущего. Это радикальное, даже революционное преобразование, и осуществить его очень непросто. Однако мифическое мышление уже обрисовало суть таких изменений в блестящих подробностях.

Основная грамматическая конструкция так называемой мифологии преобразования наиболее ярко проявляется в виде «пути» (или образа жизни). Замечательный литературовед Нортроп Фрай показывает, как понятие пути постепенно раскрывается в светской и религиозной литературе:

Следование за повествованием тесно связано с центральной литературной метафорой путешествия, где имеется человек, который отправился в путь, и дорога, стезя или направление — самое простое слово для понятия «путь». Происхождение английского слова journey (путешествие) связано с французскими словами jour и journee (день, сутки). И действительно, символичные путешествия совершаются, как правило, довольно неспешно. Обычно описывается дневное путешествие, то есть расстояние, которое герой может покрыть от восхода до заката солнца. В более широком смысле дневной цикл становится метафорой всей жизни. Так, в стихотворении А. Хаусмана «Пробуждение» утренний подъем — это метафора продолжения жизненного пути, путешествия, заканчивающегося смертью («Эй, вставай: дождешься смерти, хватит времени для сна»). Прототип этого образа взят из Библии, призывающей нас трудиться, «доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать».

Слово «путь» отлично показывает, что язык построен на ряде метафорических аналогий. Наиболее распространенным значением слова «путь» в английском языке является метод или способ совершения действия, но метод и способ подразумевают некоторое последовательное повторение, и такое повторение приводит нас к метафорическому ядру дороги или стези… В Библии словом «путь» обычно переводят древнееврейское понятие derek и греческое hodos. В текстах этой священной книги часто акцентируется контраст между прямым путем, который ведет нас к месту назначения, и кривой дорогой, которая вводит в заблуждение или путает. Этот метафорический контраст характерен для всей христианской литературы: мы открываем «Божественную комедию» Данте, и в третьей строке говорится о том, что герой сбился с пути: «Che la diritta via era smarita» («Утратив правый путь во тьме долины»). В других религиях имеется та же метафора: в буддизме говорится о так называемом восьмеричном пути. В китайском даосизме понятие «Дао» также обычно переводится как «путь» (например, Артуром Уэйли), хотя я понимаю, что ключи иероглифа, который используется для записи этого слова, означают что-то вроде «вращения головой». Священная книга даосизма «Дао Дэ Цзин» начинается словами о том, что Дао, которое может быть выражено словами, не есть настоящее Дао; то есть нас призывают остерегаться метафорических ловушек в языке или, как говорит восточная мудрость, не путать Луну с пальцем, указывающим на нее. Однако далее говорится, что Дао все же можно дать некоторую характеристику: это особый «путь в долине», направление, принятое со смирением, самоуничижением и своего рода расслаблением, или бездействием, которые превращают всякое деяние в полезное (22) .

Путь — это и сама жизнь, и ее цель (23) . То есть жизненная стезя это то, что встретилось на пути человека. Самая важная составляющая образа пути — это, по-видимому, изначально присущая или наследуемая возможность определять главную мысль или руководствоваться ею. Она находит выражение в извечной склонности человека сначала задаваться вопросом «в чем смысл жизни?», а затем искать на него ответ.

Центральное понятие пути лежит в основе проявления четырех особых мифов, или классов мифов, и дает в драматической форме более полный ответ на три вопроса, поставленных ранее: какова природа (смысл, значимость) текущего бытия?, к какой (желательной) цели должно это состояние двигаться? и, наконец, каковы процессы, посредством которых нынешнее состояние может быть преобразовано в желаемое? Эти четыре класса мифов включают:

- мифы, описывающие устойчивое состояние в настоящем или в прошлом (например, рай или тиранию);

- мифы, описывающие проникновение чего-то аномального, неожиданного, угрожающего или многообещающего в это начальное состояние;

- мифы, описывающие превращение ранее существовавшего устойчивого состояния в хаос из-за произошедшего аномального или неожиданного события;

- мифы, описывающие возрождение стабильности (обретенный рай или возвращение тирании) из хаоса рухнувшего прошлого, дополненное знанием о существовании аномалии.

Метамифология пути описывает некий способ, которым сначала создаются, а затем (при необходимости) полностью перестраиваются определенные представления (мифы) о настоящем, будущем и способе превращения одного в другое. Одним из примеров метамифа является традиционное христианское (и не только) представление о том, что человек утратил благодать и впал в нынешнее безнравственное, духовно невыносимое состояние, сопровождаемое желанием вернуться в рай. Поэтому вполне уместно сказать, что христианская мораль представляет собой некий план действий, целью которого является возвращение, приход или обретение (иногда в загробной жизни) Царства Божьего — идеального будущего. Мысль о том, что человек нуждается в искуплении — и что таким искуплением может стать обретение давно потерянного блаженства, — объединяет мифологии представителей очень разных и давно разделенных культур (24) . Эта общность возникает потому, что человек, исконно наделенный самосознанием, бесконечно страдает от жизни и вечно жаждет передышки.

Рисунок 2 схематически изображает круг бытия, который начинается и заканчивается в одной и той же точке формирования условного, но вполне определенного нравственного знания (верования). Веру легко подорвать, потому что она конечна, — то есть бесконечная тайна, окружающая человеческий разум, может в любую минуту разрушить временно устоявшиеся схемы действий. Например, детские привычки отлично работают в начале жизни; процессы созревания меняют условия существования, внося хаос в недавнее царство уверенности. Значит, пора не только пересмотреть план действий, но и переосмыслить цели, к которым такие действия могут привести, а также понять, с чем и с кем они соотносятся в настоящем.

Известное — то, что уже произошло, — защищает нас от неизвестного, от хаоса, то есть определенным и предсказуемым образом упорядочивает наш опыт. Неизвестное — хаос, от которого мы защищены, имеет свою собственную природу. Эта природа сперва воспринимается как эмоциональная значимость, а не как объективное свойство. Если мы следуем намеченному плану и вдруг случается что-то непонятное или непредсказуемое, мы сначала удивляемся. Это удивление, вернее, смесь опасения и любопытства, отражает инстинктивную эмоциональную реакцию человека на нежеланное происшествие. Появление чего-то неожиданного доказывает, что мы по определению не знаем, как себя вести, ведь мы убеждаемся в полноте знаний, только получая желаемое. Если мы оказались где-то и не знаем, что делать, мы (вероятно) попали в беду мы можем узнать что-то новое, но опасность еще не миновала. Попав в беду, мы испытываем страх. Когда все вокруг знакомо, нет причин бояться. За пределами этой области известного царит паника. Именно поэтому мы не любим, когда нарушаются планы. Мы цепляемся за то, что понимаем. Но это не всегда срабатывает, ведь знаний о настоящем не всегда достаточно для того, чтобы сделать шаг в будущее. То есть мы должны быть в состоянии изменить уже осмысленное, даже с риском для жизни. Весь фокус в том, чтобы осуществить перемены и все же остаться в безопасности. Это не так просто. Когда изменений слишком много, они ведут к хаосу, когда их слишком мало — к застою (за которым последует хаос, когда наступит будущее, к которому мы не готовы).

Случайно окунуться в состояние хаоса — значит соприкоснуться с «силами, которые подрывают привычное устройство мира». Эмоциональные последствия такого столкновения могут быть воистину ошеломляющими. Именно поэтому люди стараются избегать внезапных «встреч с неизвестным» и готовы пойти почти на все, чтобы защитить неприкосновенность преданий, которые их оберегают.

Список источников

13. Jung C. G. Modern man in search of a soul. New York: Harcourt Brace, 1933, p. 204.

14. Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. М.: Эксмо-Пресс, 2018. В оригинале Ницше упоминал англичан, но точка зрения, которую он критиковал, получила такое широкое распространение, что мне показалось уместным вместо этого написать «современные западные люди».

15. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2005.

16. Ницше Ф. Веселая наука. Злая мудрость. М.: Эксмо, 2010.

17. Существует по крайней мере четыре разных шумерских повествования (включая поэму «Энума элиш», подробно разбираемую далее), которые описывают происхождение космоса. Элиаде предполагает, что такая множественность традиций, скорее всего, произошла от народов, объединившихся в шумерскую цивилизацию [Элиаде М. История веры и религиозных идей. Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. От каменного века до элевсинских мистерий. М.: Критерион, 2002].

18. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Собрание сочинений в 3 т. Т.1. От каменного века до элевсинских мистерий. М.: Критерион, 2002.

19. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего. М.: Эксмо-Пресс, 2017.

20. Там же.

21. Достоевский Ф. М. Записки из подполья. СПб.: Вита Нова, 2011.

22. Frye N. Words with power: Being a second study of the Bible and literature. London, Harcourt Brace Jovanovitch, 1990, pp. 90–92.

23. Рихард Вильгельм перевел китайское Дао — «основание бытия», «путь» как sinn, немецкий эквивалент английского слова meaning (смысл) [Wilhelm R. The I Ching (C. Baynes, Trans.). Princeton, Princeton University Press, 1971, p. lV. «Путь» подразумевает жизненную стезю, которой управляют процессы, проявляющиеся вне области, ограниченной четкими, логическими когнитивными схемами, не имеющими внутренних противоречий. С этой точки зрения значимые переживания можно рассматривать как ориентиры, обозначающие путь к новому способу бытия. Таким ориентиром может в принципе служить любая форма искусства, которая является эстетически привлекательной или содержит важный смысл [см. Solzhenitsyn A. I. Beauty will save the world. In Pelikan J. (Ed.) The world treasury of modern religious thought. Boston, Little, Brown and Company, 1990, pp. 623–630].

24. См., например, Элиаде, М. Мифы. Сновидения. Мистерии. М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1996.

Оставить комментарий