Кризис территориального национал-государства [1] в качестве субъекта международных отношений и формы коллективности (социальности) оказался теперь центральной темой общественного разговора.

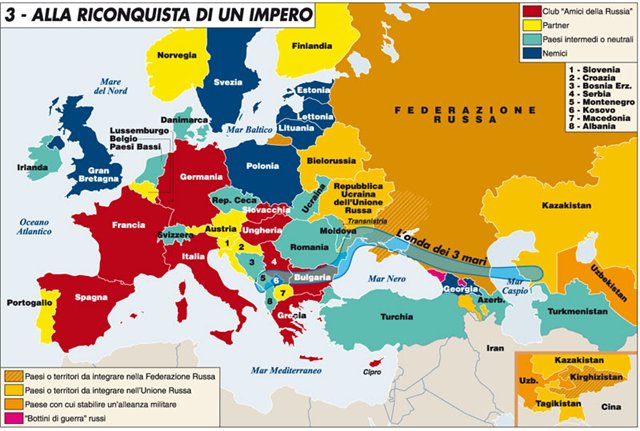

Итальянская Repubblica опубликовала в сентябре 2008 года интересную карту. Где-то забавную, в чем-то наивную, но в любом случае весьма любопытную, отражающую в определенной степени видение и понимание геополитической ситуации вокруг России европейцами.

Часть общественности воспринимает этот кризис как несчастье и требует укреплять государство и сохранять нацию, что в ее риторике в сущности одно и то же. Другая часть общественности приветствует увядание данной формы общности и даже рассматривает возможности ускорить ее демонтаж. Национал-государства называют «ностальгическими фикциями» (Кен Омаэ). Одни наблюдатели ищут и находят свидетельства упадка национал-государства. Другие приводят доказательства обратного.

На самом деле действительность многообразна и запутана. Тенденции и контртенденции переплетаются, сосуществуя в силу инерции и даже усиливая друг друга. Старое, как известно, никогда не исчезает совсем, но сохраняется в «снятом» виде. Старое вино наливается в новые мехи, а новое — в старые. Оценить суммарный эффект всех этих составляющих попросту невозможно. Всякая его оценка выдает желаемое за действительное, преувеличивает или преуменьшает тенденции, представляя собой неосознанную либо замаскированную попытку повлиять на процесс в ту или иную сторону. Мы попытаемся, избегая чрезмерных обобщений, зафиксировать некоторые элементы эволюции национал-государств и, соответственно, того, что географы называют «политической картой мира».

Следует прежде всего учитывать, что в разговорах о кризисе национал-государства перемешаны две темы. Во-первых, кризис самой идеи (проекта) территориального национал-государства. Во-вторых, затруднения конкретных проектов, т.е. тех территориальных национал-государств, которые сложились к концу ХХ в.

Идея национал-государства (nation-state) предполагает, что единство пространства, языка и культуры делает коллективность органичной и неразрывной. Иными словами, единство по этим признакам обеспечивают лояльность/солидарность больше, чем что-либо другое. Даже больше, чем функциональная взаимозависимость, ибо люди предпочитают оказываться в зависимости друг от друга в силу культурно-языковой и территориальной общности. В крайнем варианте таких представлений «страна», т.е. «пространство» вместе с наполняющим (занимающим) его «народом», трактуется как природное явление.

В этих представлениях также существенно то, что пространство осмысливается как «территория», т.е. как цельноземельный участок (по-военному — terrain, на языке торговцев недвижимостью — real estate) или непрерывная совокупность таких участков.

Считалось, что на базе подобного триединства естественным образом выстраиваются целостные и относительно самодостаточные агрегаты. Их цементируют единая политическая сфера — достаточно стабильная и широкая зона консенсуса, единые инфраструктура и рынок (народнохозяйственный комплекс).

Теперь кажется, что такие агрегаты вовсе не органичны и не слишком устойчивы. Культурно-языковое единство на самом деле приходится поддерживать более или менее принудительно. А «территория» оказывается лишь частным случаем пространства. Коллективы могут самоорганизоваться и в пространствах иного, нежели земельные участки, рода (физической субстанции, морфологии, топологии). В сущности, любая организация имеет свое пространство. Это может быть пространство взаимосвязанных точек, товарных, финансовых или информационных потоков. И оно не менее реально, чем земля — terrain, estate, landschaft, pay (paysage). Со «страной-государством» же конкурируют иные системы солидарности/лояльности и взаимозависимости, помещенные в собственные пространства. Общий кризис (если мысленно довести его до логического конца) «географического» проекта означает: в конечном счете, обречены все национал-государства — и ныне существующие, и только возникающие теперь, и те, что еще появятся. Им на смену придут другие формы социальной организации или, если угодно, коллективности.

Но помимо общего кризиса национал-государства как варианта коллективности, отдельные агрегаты этого рода способны быть более живучими или менее живучими. Каждый отдельный проект либо с самого начала был неудачным, либо не сумел поддержать свою адекватность меняющимся условиям. Неудача тех или иных географически конкретных национал-государственных проектов сама по себе может и не быть следствием общего кризиса идеи. Некоторые государства — слишком велики, другие — чересчур малы. Иные не сумели рациональным образом распределить население на оказавшейся в их распоряжении территории. Какие-то были чрезмерно этнически разнородны и не смогли добиться культурной унификации. В каких-то еще так и не образовался единый и в то же время достаточно сложный хозяйственный комплекс. Во всех этих случаях исполнители проекта располагали излишне «тяжелым» материалом и оказались им побеждены.

В других случаях, по выражению знаменитого остроумца, «трест был сам свое самое слабое место». Иначе говоря, в данных ситуациях так и не возникла полноценная политическая сила (как структура и как «политический класс»), способная нейтрализовать негативные исходные условия, поддержать легитимную власть и обеспечить некоторый уровень социального мира на базе удовлетворенности всех компонентов популяции своим существованием. Последнее, прежде всего, достигается определенной степенью имущественного и правового (гражданского) равенства. Но не только.

Геополитическая несостоятельность национал-государств порождает одновременно тенденцию к их дезинтеграции и блокированию. Одни государства попросту демонтируются (все или не все, и какие именно — другой вопрос), а на их месте могут появиться новые. Какие-то государства отходят по частям к другим либо переходят под внешнее управление, как случалось с гео-агрегатами разного рода в донациональные и колониально-империалистические времена или как это происходит теперь с фирмами-банкротами. Иные государства способны адаптироваться к новым условиям, хотя такая адаптация (как окажется задним числом) радикально меняет их природу. Однако также вполне возможно, что некоторые ныне неэффективные квазинационал-государства все-таки завершат проект «строительства нации» (nation building), прежде чем окажутся на пороге кризиса в соответствии с логикой общего геосоциогенеза. Существующие государства, вероятно, движутся в одном направлении, но не все одинаково прямолинейно и не с равной скоростью; к тому же они и стартовали в разное время. Именно это разнообразие, кстати, порождает такую разноголосицу в оценках нынешней ситуации.

Для тех, кто привык считать современные национал-государства чуть ли не природным явлением, рассуждения об их ликвидации покажутся легкомысленными. На самом же деле совершенно нереалистично думать, что такие конструкции (артефакты), как национал-государства будут вечными. Они начали возникать совсем недавно. Поддерживать их существование всегда было технически трудным и экономически неэффективным предприятием — гораздо реалистичнее считать их исторически преходящим и даже обреченным явлением.

К реорганизации политической карты мира имеют отношение несколько процессов. Во-первых, глобализация и региональная интеграция. Во-вторых, приватизация и разрегулирование экономической деятельности. В-третьих, культурная (горизонтальная) фрагментация и социальное (вертикальное) расслоение. Здесь мы рискнем отвлечься от глобализации и интеграции и сосредоточимся на двух других аспектах дела. Подчеркнем сразу и будем помнить все время, что приватизация, дерегуляция, фрагментация и расслоение идут параллельно, дополняют друг друга и оказывают друг на друга влияние.

В ходе приватизации национал-государства теряют целый ряд своих прерогатив. В богатых странах государство все меньше вмешивается в распределение доходов и демонтирует систему вэлфэра. Идет приватизация социальной инфраструктуры и производств социальных товаров (например, электроэнергии) и услуг (вроде здравоохранения).

В результате разрегулирования частно-экономической деятельности возрастает мобильность всех факторов производства. Особенно мобилен капитал. За ним следует рабочая сила высшей квалификации. Производственные агрегаты через финансовую «крышу», единый менеджмент и технологические связи становятся транснациональными.

Транснациональные компании (ТНК) кажутся теперь главными конкурентами национал-государств на международной сцене и более реальными элементами «глобалитета», чем государства. Организация Corpwatch подсчитала, что их сейчас в мире 63 тысячи; 99 из 100 ТНК базируются в пределах так наз. триады (США — Евросоюз — Япония). Все чаще сопоставляется экономическая мощь ТНК и государств, и выходит, что многие ТНК мощнее целого ряда государств. Среди антиглобалистов популярны такие данные: в 1999 г. 14 из 50 крупнейших и 51 из 100 экономических агрегатов были компаниями. Дженерал Моторз оказывается крупнее, чем Дания, а Уолл-Март (сеть розничной торговли) больше, нежели Польша[2].

Эти цифры нельзя принимать безоговорочно. Как указывают другие авторы[3], они некорректны, поскольку измеряют масштабы компаний по объему продаж, а национальные экономики — по ВВП, т.е. только по добавленной стоимости (value added). Если исчислить все сумму продаж в границах страны, получится цифра в несколько раз большая, чем ВВП. Тогда получится, что лишь 2 из 50 крупнейших экономик — компании, причем только 37 из 100. Если правильно считать, Дания или Бангладеш все-таки крупнее, нежели Дженерал Моторз.

Но и такие подсчеты не стоит считать окончательным аргументом. Вот еще один пример. На сей раз сопоставляются доходы (revenue) компаний и ВВП государств. При этом оказывается, чтосовокупные доходы Дженерал Моторз, Уолл Март, Эксон Мобайл, Форд Моторз, Даймлер-Крайслер достигают 150-175 млрд. дол., тогда как ВВП Норвегии, например, составляет 150 млрд., Сингапура 100 млрд., а Никарагуа 2 млрд.[4].

На самом деле картина получится еще более неопределенной, если мы начнем сравнивать ТНК и страны по национальному богатству (основным фондам) или по числу занятых. Согласие по поводу методики сопоставления никогда не будет достигнуто. Каждая методика по-своему информативна и более или менее удобна для разных групп интересов (политических сил). Антиглобалисты, конечно, лукавят, поскольку для их пропаганды нужны ошеломляющие цифры. Более корректная методика дает, разумеется, менее впечатляющую картину, но споры по поводу методики расчетов уводят в сторону от существа дела. Принципиально то, что экономическая мощь ТНК сопоставима с экономической мощью малых и бедных государств, и если процесс концентрации капитала не совершит какой-то неожиданный volte face, баланс экономической мощи в глобальной системе будет и дальше смещаться от стран-государств к ТНК.

ТНК как форма коллективности — радикальная альтернатива территориальному национал-государству. Они не территориальны по существу. Их пространство дискретно-пуантильно — это совокупность точек. Таково пространство товарных потоков. И чем больше в данных потоках доля информации, тем больше ТНК вообще теряют пространственный объем. Интересы ТНК размещены по всему миру. Государственный суверенитет во многих отношениях им мешает, и они стараются его урезать. Примером может служить эпизод (конец 1990-х годов), когда единый фронт ТНК (координируемый OECD) пытался навязать государствам «многостороннее соглашение об инвестициях» (Multilateral Agreement on Investments — MAI). Согласно этому проекту ограничивались возможности государств диктовать некоторые условия иностранным инвесторам. Существующая практика допускает требования, чтобы иностранные инвесторы брали в партнеры местные фирмы, поддерживали локальную занятость или соблюдали некоторые внерыночные правила игры и т.д. Либеральная доктрина считает все такие элементы помехами нормальному рыночному механизму. Проект MAI предполагал постепенную отмену этих и подобных ограничений, а для начала хотя бы большую прозрачность государств. Дело в том, что многие элементы инвестиционного климата обнаруживаются только задним числом, когда инвестиции уже сделаны. Проект также рекомендовал безукоснительную и своевременную компенсацию за экспроприацию фондов.

Данный проект был сорван; антиглобалисты провели против него внушительную кампанию (кстати, — знамение времени! — в Интернете) и на сей раз оказались сильнее. Возможно, это объясняется тем, что OECD не обеспечила своему проекту эффективного пиара, либо она как аморфная и менее полномочная организация попросту не располагает инструментами проведения таких проектов в жизнь; вообще весь эпизод выглядел скорее разведкой и провокацией, чем серьезным «наездом». Действия ВТО, Всемирного банка и особенно МВФ оказываются гораздо успешнее. Рекомендованные ими неолиберальные по духу пакеты реформ (либерализация внешней торговли, сокращение государственных расходов, более высокая учетная ставка, поощрение экспорта и пр.) были приняты десятками государств.

Сопоставимость ТНК и стран по экономическому потенциалу интересна сама по себе, но еще любопытнее ее импликации. Критики ТНК настаивают: к ТНК переходит власть, т.е. именно они, а не государства принимают решения, релевантные в глобальной системе. ТНК, в частности, определяют ход процесса глобализации. Чтобы подчеркнуть это, критики ТНК пользуются понятием corporate globalisation. Мы, таким образом, вступаем в эпоху супрематии ТНК, где пул ТНК выполняет роль global Government — мирового правительства. Конспирологи даже ищут место, где это правительство размещается. С таким же успехом, конечно, можно искать, где расположен мировой рынок…

Их оппоненты развивают несколько более сложные представления. Они говорят о возникновении системы global governance (глобального управления, или правления). Она имеет форму сети, в которой взаимодействуют государства (national Governments), их организации, а также ТНК, частные агентства, неправительственные организации[5]. Но и подобная интерпретация предполагает рост влияния ТНК, насколько бы оно ни было канализировано и инкорпорировано в сеть.

Дело, однако, отнюдь не ограничивается перераспределением власти, т.е. политических прерогатив. Серьезные, хотя и косвенные, политико-географические последствия имеет штандортная практика ТНК. ТНК располагают свои оперативные подразделения (от штаб-квартир до производственных цехов) в разных местах (штандортах). Иногда для них существенно выбрать для размещения своей единицы страну. Однако чем больше страна, тем разнообразнее условия внутри нее, значит, более географически конкретным должен быть выбор штандорта. Хай-тек и производство софтвэра, например, тяготеют не просто к Англии или Индии, а к Кембриджу и Бангалору.Но чем локальнее выбор места, тем локальнее его эффект. Так ТНК еще сильнее дифференцируют национал-государственные пространства, разрушая их связность.

Таким образом, размещение оперативных единиц ТНК, при прочих равных условиях, цементирует малые страны и способствует центробежным тенденциям в больших. С точки зрения интересов ТНК, глобальная система в идеале должна состоять из государств, чьи размеры приближаются к точке, т.е. в сущности из большого числа малых государств. Идеальны в этом смысле несколько нефтяных государств в Персидском заливе — Кувейт, Бахрейн. Причем прерогативы названных государств или, иначе говоря, их raison d’еtre в конечном счете сводятся к созданию определенных штандортных условий для приложения мирового финансового капитала.

ТНК удобны государства, конкурирующие друг с другом за контракты с глобальными финансовыми корпорациями. Если таковых не имеется, то их надо создать. Неслыханно? Абсурдно? Отнюдь нет. Есть и исторический прецедент. В свое время подрядчики, строившие Панамский канал, не могли сойтись в цене с правительством Колумбии. Тогда на севере Колумбии появилось сепаратистское движение, и возникло новое государство Панама.

В последние десятилетия таких идеальных эпизодов в истории, кажется, не было (был пример неудачного сепаратизма в Нигерии: Биафра), но тенденция к штандортной автономии весьма заметна. К примеру, оффшорные зоны. Их обычно вспоминают, когда речь идет об отмывании или уводе денег из зон повышенного риска (низкой доходности), однако оффшоры привлекают не только грязные деньги. Низкие налоги легальны. Позволить себе низкую налоговую ставку на корпорации могут как раз мелкие государства, поскольку у них мало населения. Казалось бы, экономическим державам вместе или по одиночке нетрудно ликвидировать эти автономии. Все-таки нет. Та же OECD предложила некий план «наезда» на оффшорные ниши, но данная инициатива так и заглохла. А число государств-карликов растет. К старым классическим нишам вроде Лихтенштейна добавляются всякие острова из бывших колоний или частичные и замаскированные автономии наподобие острова Мэн у берегов Англии или португальской Мадейры. Совсем недавно была построена плавучая налоговая ниша. Это огромный океанский дом (или город) наплаву с идеологическим названием Freedom, где поселяются те, кто не хочет платить налоги у себя на родине.

По такому пути могли пойти, вероятно, еще и пойдут новые республики, покинувшие Советский Союз, какие-то автономии нынешней России, а также продукты дальнейшей дезинтеграции некоторых республик (например, Грузии и Молдавии). Этот процесс в отдельных случаях может быть повернут вспять, остановлен, но чаще, пожалуй, он будет просто замаскирован, в частности, даже некоторой реинтеграцией бывшего Советского Союза.

Штандорты способны продолжать себя стилизовать в качестве государств и сохранять полную свободу в отношении своей конституции. При этом ряд из них будет фактически фирмами. Уже сейчас многие оффшоры или микрогосударства с очень узкой производственной базой (например, Науру) организованы и живут как предприятия. Мелкие монархии могут превратиться в семейные фирмы. Республики будут превращаться в акционерные предприятия или в кооперативы. В них восстановится социальная инфраструктура, которая теперь неуклонно демонтируется в больших странах. Вероятнее всего, в микрогосударствах резко усилится полицейская прерогатива.

Процветание подобных государств означает в какой-то мере торжество принципа территориальности и даже принципа триединства, разработанного когда-то инициаторами национал-государственного проекта. Культурная фрагментация идет параллельно процессу штандортной дифференциации. Очевидно, что консолидация суверенной территории при прочих равных условиях имеет больше шансов в случае культурно-языкового, или этнического, единства.

Территориально-этническая автономия может считаться вариантом территориального национал-государства. В конце концов, разница между этносом и нацией весьма условна. Пару последних столетий было затрачено много усилий на разработку теории культурно-этнических образований. Эта теория предполагала некую иерархию таких образований: от клана до нации как высшей ступени этногенеза. Разумеется, величина гомогенных культурных образований имеет импликации. Одна из них, кстати говоря, состоит в том, что именно крупные (сравнительно) гомогенные популяции создали современное государство и стали именно благодаря этому «нациями», причем понятия «государство» и «нация» хотя и фигурировали в паре «nation-state», но были отчасти (если и не по существу) синонимами. А понятие этноса, хотя и подразумевает в принципе любую культурно-языковую общность, закрепилось за общностями более низкого ранга. Их по этой логике не считали нациями.

Однако этносы, оказавшиеся на положении меньшинств в больших национал-государственных проектах, отказываются принять такую логику. Они прилагают понятие «нация» к самим себе. Таким образом, идеология национализма (или национальный проект) из интегрирующей силы превращается в дезинтегрирующую. После того как распалась колониальная системы и, казалось бы, политическая карта мира оформилась окончательно и навеки, в результате дезинтеграции появилось немало новых государств. Только в Европе их теперь 50 вместо 23 после первой мировой войны. Отделение Эритреи от Эфиопии создало прецедент в Африке, где почти все государства чреваты распадом. Неопределенна судьба таких монстров, как Индонезия, Филиппины, Индия, Китай, сколь бы монолитны они ни казались вчера.

Предчувствие вавилонского столпотворения хорошо иллюстрирует такой периферийный документ: «Обличие Европы эпохи суверенных государств, по-видимому, окончательно заняло свое место в кунсткамере политической истории… Глобализация с ее мульти- и интернациональными инструментами, с одной стороны, и локально-региональная автономия, с другой стороны, формы межгосударственной кооперации, а также растущая сеть общеобязательных, имеющих силу закона международных правовых и политических инструментов отчетливо свидетельствует об утрате реального смысла и все большей относительности структуры «национального государства (курсив мой. — А.К.)» Это характерная декларация «Федерального союза европейских национальных меньшинств» (Federal Union of European Nationalities — FUEN; на их сайте все главные документы есть на русском языке).

Как далеко может зайти данная фрагментация? В принципе любая компактная группа, с одной стороны, может найти основания для того, чтобы объявить себя «этнической». Например, южнорусские казаки считают себя этнической группой, и никакие ухищрения теоретизирующих этнографов не дадут достаточных оснований утверждать, что это не так. Вопрос о партикулярной культурно-этнической самоидентификации — политический вопрос, и соображения лингвистов, решающих, где кончается диалект и где начинается язык, например, для развязывания этой политической проблемы абсолютно не релевантны. Этничность, как и национальность, конвенциональна. Культура всегда имеет некоторый местный колорит; он может в разной степени культивироваться. Более того, любая социальная группа, как настаивал уже Макс Вебер, в пределе — этническая группа. Все, в конечном счете, зависит от того, насколько она (или, как часто уточняют, ее «элита») сознает и культивирует свою партикулярность, какое придает ей значение и в какой мере учитывает свою партикулярность в отношениях с другими (чужими) группами. Естественно, что в этнополитическом дискурсе появляется понятие «micronation».

С другой стороны, штандортная партикулярность может породить тенденцию к автономии и не будучи подкрепленной этнической компонентой — ни уже готовой изначально, ни культивированной в ходе борьбы за автономию. В особенности если самоуправление поощряется сверху даже больше, чем артикулируется снизу. Так, например, постепенно оформляющееся «региональное управление» в Англии (English Regional Government) якобы никак не связано с этничностью.

В урбанизированном обществе перспективен вариант автономного города-корпорации. Корпоративное городское сознание имеет глубокую историческую традицию, начиная с античности. Европейское средневековье также дало замечательные примеры городов-государств и городского корпоративного квазиэтнического сознания. У городов есть не только интерес выйти из-под контроля центрального государственного аппарата. Им желательно либо изолироваться от окружающей местности, либо установить господство над ней. Крупные города могут стать ядрами территориальных автономий или автономиями per se. Близкую к этому картину муссирует Кен Омаэ[6]), но он говорит главным образом об обширных урбанизированных территориях (мегалополисах), а не об отдельных городах. Этот вариант кажется нам более очевидным и менее интересным, поскольку мегалополисы есть те же национал-государства — только усеченные до своего «тяжелого ядра». А независимый город-корпорация — в самом деле универсальная альтернатива национал-государству.

Углубляется неравенства в мировом сообществе. В прессе циркулируют бесчисленные варианты статистических свидетельств данной тенденции. Вот пример: уровень жизни в Швейцарии сейчас превышает уровень жизни в Мозамбике в 400 раз, тогда как в начале XIX в. это соотношение было всего 5:1. Подобные простые цифры и символичны, и информативны. Они указывают на то, что тенденция социального расслоения мира долговременна. В 2000 г. (с учетом покупательной способности) инвестиции на душу населения в странах (не все из них учтены) с высоким доходом (население 900 млн.) составляли 6 тыс. дол. на душу населения, со средним уровнем дохода (население 2б7 млн.) 1,35 тыс. дол., а в странах с его низким уровнем (население 2,5 млрд.) меньше 400 дол.[7].

Многие критики этой тенденции усматривают в углублении неравномерности уровня жизни дурной умысел крупного капитала. Антиглобалисты уверяют, что реформы, принятые во многих государствах по рекомендации ВМФ, были в ущерб послушным странам. По расчетам Центра экономических и политических исследований (CEPR), в таких странах, как Бразилия и Мексика, экономический рост и повышение качества жизни в 1980-2000 гг. могли быть в два раза выше, чем оказались на самом деле, если бы они не соблюдали рекомендации МВФ. По этой схеме получается: между интересами ТНК и нациями (или населением национал-государств) есть противоречие, и что хорошо одним, то плохо другим. Обогащение ТНК означает обеднение наций.

Не исключено, что разрыв в уровне жизни и его нарастание были бы не так скандально велики, если бы удалось поставить капитал в более жесткие рамки и направлять всевозрастающую часть доходов в социальную сферу. Но также есть основания думать, что разрыв будет углубляться все равно, поскольку здесь действует неодолимая логика дифференциации больших масс, находящихся в процессе постоянного роста. Только остановка экономического развития (а не его ускорение!) создаст необходимые условия для обратной тенденции. В СССР и в Западной Европе несколько десятилетий занимались выравниванием уровня развития (жизни) социальных групп и локальных субпопуляций. Эти попытки сорвались. Дальнейшая дифференциация человечества по обеспеченности и технической оснащенности необратима.

Социальное расслоение ведет к образованию территориальных автономий только в том случае, если ему сопутствует пространственная сегрегация. Она реализуется в двух случаях. Во-первых, когда какая-то территория отстает в экономическом развитии и социальном прогрессе. Во-вторых, когда бедные вытесняются с одних территорий и аккумулируются на других. Беднота способна быть этнически партикулярной и так бывает, на самом деле, очень часто. Менее очевидно, но более интересно то, что длительное совместное проживание в условиях бедности порождает тенденцию к самоидентификации, весьма близкой к этнической (вспомним еще раз замечание Вебера об относительности различий между социальной и этнической общностью). Изоляция вследствие бедности — один из механизмов зарождения партикулярности, которая в любой момент может быть объявлена «этнической».

В прошлом казалось очевидным, что автономия (независимость) есть верный путь к хозяйственному развитию и повышению благосостояния. Эта доктрина вдохновляла антиколониальные движения по всему миру. В Европе, пожалуй, последним примером такого рода был ирландский сепаратизм и продолживший его ольстерский ирредентизм. Теперь бедные территории и популяции скорее заинтересованы остаться в системе, чтобы иметь возможность пользоваться ее благами или через систему перераспределения дохода, или хотя бы (в полном согласии с неолиберальным проектом) заняв нишу на рынке труда. Лучше подвергаться эксплуатации, чем остаться «на холоде».

Тенденцию к независимости обнаруживают, наоборот, богатые. Иногда эта тенденция порождает сепаратистские поползновения (с оформленным политическим движением или нет). Так, в Бразилии богатый (и белый) Юг отрекается от бедного (и черного) Северо-Востока, а в Мексике сопредельный с США Север был бы не прочь отделиться от Юга. В действительности политико-географическая обстановка в районах, примыкающих с севера и юга к Рио-Гранде, чревата интереснейшей исторической интригой. Юго-Запад США (когда-то отошедший к США после скандальной «мексиканской войны») «мексикализируется» благодаря постоянной иммиграции испаноязычного населения и, строго говоря, не будет ничего удивительного в том, если в этой зоне возникнет сильный обоюдный ирредентизм. В Италии тенденцию к сепаратизму проявляет богатый Север (самоназванная «республика Падания»), а в Испании — богатые же Страна Басков и Каталония.

Во всех этих случаях речь идет о крупных компонентах имеющихся национал-государств, способных жить отдельно опять же по образцу национал-государств. Объявят ли себя жители Падании «паданской нацией» или нет, теперь уже несущественно. Полвека назад несомненно нашлись бы литераторы, готовые с пеной у рта доказывать, что сицилийцы и пьемонтцы — отдельные нации, так же как их предшественники времен Кавура — Гарибальди доказывали, что сицилийцы и пьемонтцы есть одна нация. Теперь, скорее всего, охотников рассуждать о «нации» не будет.

Вот как обобщает все это остроумный французский автор: «Популярной становится надежда, что у тех, кто мал да удал, больше шансов пролезть сквозь игольное ушко в царство экономического процветания. Поэтому там и здесь хотят, чтобы государство избавилось от ненужных расходов на те районы, которые тянут вниз и проедают национальный продукт[8]. Подобная тенденция прослеживается на всех уровнях: от глобального до локального. Происходит позитивная добровольная сегрегация в больших городских агломерациях, особенно в США.

Впрочем, тенденция к сецессии бедных этносов или территорий не исчезает вовсе. Она отчасти даже возрождается, но ее пафос становится совершенно иным. На бедных окраинах больших государств Азии и Латинской Америки этнические меньшинства все чаще думают не столько (как минимум, не только) о повышении уровня жизни, сколько о консервациии традиционного образа жизни в поисках компенсации своей ущемленности и «исключенности». Самым ярким примером последнего времени было движение («сапатисты» по имени знаменитого героя мексиканской революции Эмилиано Сапаты) коренного населения в мексиканском штате Чиапас. В 1994 г. правительство Салинаса даже согласилось предоставить нескольким племенам майя автономию (позднее, правда, ситуация запуталась, потому что власти под давлением извне отказались от первоначального решения, начались препирательства, и теперь все остается очень неопределенным). Провозглашены 6 автономных районов; в каждом из них в среднем по 6 муниципалитетов и до 120 общин. 3 из них уже имеют реальную организационную структуру. Ее элементы задуманы как параллельные (альтернативные) органы управления в виде «советов» (старейшин, по производственным проектам, по образованию и здравоохранению, женский и пр.) Их задача — оказывать давление на официальные власти на тех же территориях. Эти советы в автономных общинах действуют на беспартийных принципах только в интересах этнических групп, хотя и не уклоняются от выборов, рекомендуя соплеменникам того, кто кажется им более приемлемым[9]. Вся власть советам? Двоевластие? Хаос? Или усложнение порядка?

Движение сапатистов ширится, поэтому проектируется дальнейшее создание автономий, т.е. альтернативных органов управления в рамках общин, районов и даже штатов. В Мексике насчитывается около 10 млн. человек, считающих себя коренным населением. Они расселены не очень компактно и, главное, часто перемешаны с другими группами в границах федеральных или административных единиц. Их движение за автономию было бы невозможно организовать, если бы оно стремилось к территориальному отделению. Движение «сапатиста», зародившееся в штате Чиапас, не педалирует свое территориальное (как и партийное) измерение. Это большое новшество и чрезвычайно важный прецедент. Сейчас в мире остается мало компактно-локальных этнических групп, а те, что есть, микроскопически малы. Коренные этносы везде разбавлены пришельцами (их часто даже значительное большинство на территориях «титульных» народов); сами они существуют в виде диаспор — по типу еврейской.

Поэтому даже этническое сознание отрывается от территориальных форм партикулярности и должно искать иные формы поддержания культурной автономии, солидарности и суверенитета (отношений с «чужими»).

Партикулярность плюс коллективность без обязательной территориальности представляет собой любая группа интересов. Логика интеграции такова, что всякая группа, объединенная по одному признаку, имеет тенденцию интегрироваться по другим. Разные общие признаки, или «избирательное сродство», имеют разный интегративный потенциал. Язык и совместное проживание как будто бы располагают наибольшим таким потенциалом. На другом полюсе находится, допустим, некое потребительское предпочтение (марка автомобиля или поп-группа). Где-то между этими полюсами будет располагаться множество партикулярностей — по религиозным убеждениям, профессиям, хобби, лидеру, общности имущества, производственной взаимозависимости, патронажу-клиентажу и пр.

Каждый человек входит одновременно в многообразные объединения, которые лучше или хуже совместимы. И люди в неодинаковой мере проявляют волю к их совмещению. Любая коллективность порождает собственную власть, причем она имеет разные склонности, а также возможности контролировать жизненные функции индивида. Со своей стороны, индивиды выказывают различную склонность к дополнительному, а затем и к тотальному интегрированию. Одни партикулярные коллективности требуют от своих участников усиленной лояльности, другие — нет. Некоторые активно прозелитствуют. Иные, наоборот, закрыты. Интегральность и устойчивость партикулярных коллективностей не бывает сходной и меняется во времени. Большинство коллективностей остаются строго избирательными, легко возникают и столь же легко распадаются.

Национал-государственная коллективность в течение двух столетий в западно-христианской цивилизации была наиболее многосторонней (приближалась к тотальной или универсальной) и самой устойчивой. Ее преимущества не были природными. Она победила, потому что в какой-то момент стала обладателем инструментов уничтожения, подавления и усечения других форм коллективностей. Историки связывают возникновение национал-государств с появлением современных армий и развитием промышленного капитализма. (В последнее время вышло много работ, муссирующих сугубую «историчность» национал-государств. Приведем лишь пару особенно авторитетных примеров: Х. Спрейт, Х. Шульце[10].

Нынешняя неопределенная ситуация чревата возникновением не только новых общностей на субнациональных (государственных) и на супранациональных уровнях, но так же параллельно с существующими государствами. Теперь многие «арестованные» в своем развитии в начале Нового времени партикулярные коллективности еще раз оживают. К ним добавляются современные. Это не значит, что на их основе теперь будут складываться новые универсальные коллективности, но они будут двигаться в этом направлении, сближаясь с национал-государственными, которые, со своей стороны, станут терять собственные элементы и превращаться из универсальных в партикулярные. Наиболее успешными конкурентами национал-государственных общностей, помимо уже упомянутых ТНК и этнических общин, выглядят внесистемные союзы: религиозные секты, воровские «законы» (мафии), коммуны.

С национал-государствами их роднит то, что они имеют тенденцию к институционализации своих систем власти, социального контроля и социального страхования. Это же обстоятельство продолжает определять непримиримую враждебность к ним со стороны современных государств. Но вот теперь государства сами отказываются от властных прерогатив, демонтируют системы социального страхования, снижая как государственные расходы, так и налоги. В Европе после почти полного охвата трудящихся разными схемами вэлфэра, уже почти 1/3 занятых находится вне социально защищенной сферы. Это усиливает позиции сект и мафий с характерными для них коллективной жизнью и взаимной поддержкой. То, что на поверхности выглядит как коррупция, на самом деле есть передача прерогатив, еще недавно считавшихся монополией государства, в руки других агентов — вовсе не обязательно частных лиц. Система, возникающая де-факто, рано или поздно будет признана юридически. В конце концов, территориальные приобретения средневековых владетелей были результатом «наездов», а затем были «отмыты» и превратились в законные владения.

Вряд ли секты и мафии будут сочтены оптимальными вариантами, да и сами они всегда обнаруживали фатальные патологии. Их закрытость и авторитарность не делают их полноценной альтернативой национал-государству, которое как раз (вот историческая ирония!) так приблизилось к идеалам свободы, демократии и терпимости на закате своего существования. Либо будет найдена новая форма коллективности, способная принять из рук национал-государства это наследие, либо нам суждено жить в посткатастрофной антиутопии, столь красочно изображаемой теперь кинематографистами.

Мы сейчас очень увлечены проблемой отношений между национал-государствами и ТНК. Глобальные гражданские движения считают их главным злом, совершенно забывая о сектах и мафиях. Но как сложатся отношения между ТНК, сектами и мафиями? Этой тематики вообще пока нет на повестке дня. Между тем, здесь много интригующей неясности. Отношения между ТНК и сектами/мафиями еще не актуализировались, а уже можно предвидеть, что они будут весьма содержательны и отнюдь не однозначны. И будут становиться все более противоречивыми, если не абсолютно враждебными, в ходе дальнейшего ослабления государств.

Сейчас еще весьма трудно говорить о разных кооперативно-коммунитарных инициативах. Эти инициативы прошлого поколения почти совсем заглохли и, возможно, навсегда. А новые только-только намечаются. В ушедшую эпоху социализм и демократия органично и жестко связали свою судьбу с государством. Теперь получается: нет государства — нет и социализма, нет и демократии. Сейчас много и нервно говорят о том, что не существует демократии на международном уровне. Дух социализма и демократии будет искать себе новое тело и, безусловно, найдет. Он будет пробивать себе дорогу и в секте, и в мафии, и в ТНК: в них всех есть элементы социализма и даже, хотя и в меньшей мере, демократии (вэлфэр в секте, «базар» в мафии, акционерное собрание в фирме), и они еще не достигли пределов своей реализации. Но их возможности все же весьма ограничены и социогенез станет искать новые пути. Не исключено, что «микронации» примут инициативу от уходящих в прошлое национал-государств.

Будущее устройство микронаций очень и очень неопределенно. Они могут выбрать самый разный конституционный порядок: организовываться в виде прямых деморактий, акционерных обществ, семейных вотчин (в сущности, монархий), а также как фирмы — кооперативные или авторитарные. Все многообразие прошлого опыта коллективного сосуществования будет к услугам тех, кому предстоит строить такие микронации и жить в них. Это и есть то самое царство экспериментальной политики, о котором так любят рассуждать современные интеллектуалы в своих разговорах о постмодерне.

Разрушение целостной системы «государство — обшество» чаще всего понимается как эмансипация частных интересов. Но ведь это и есть автономизация общества (часто уточняют, «гражданского общества) в целом. Общество привыкло регулировать частные интересы через созданное или захваченное им государство. При ослаблении органов коллективной воли первыми получают преимущества индивиды. Общество всегда запаздывает и затем наверстывает упущенное. Этот процесс идет. Негосударственные организации растут как грибы. Их сейчас в мире около 50 тысяч.

Однако в результате распада системы на сцене появляется еще один автономный агент. Это государство, но не в качестве народо-объединения (Verband), а корпоративного учреждения (Anstalt), в терминологии Вебера. Сохранившись как Anstalt, государство постепенно, вместе с тем, быстро утрачивает функции гражданского института и приобретает черты мафии или предприятия. Оно эволюционирует в сторону своего рода корпорации, предоставляющей определенный набор услуг тем, кто с этой корпорацией сочтет нужным заключить контракт. Возникает впечатление, что подобная тенденция наиболее ярко воплотилась в России после распада Советского Союза. Понятно, что такому государству-предприятию удобнее сохранять (перезаключать) контракт с той популяций, с которой оно исторически связано, но, в принципе, у него могут найтись и другие клиенты. Автономные от своего бывшего общества («отвязанные») государства способны остаться либо многофункциональными корпорациями, либо распасться на слабо объединенные картели специализированных подразделений — армий, сборщиков налогов, юридических посредников, аудита и т.д.

Другим остатком разрушающейся системы суверенных национал-государств будут несуверенные территории. Первые кандидаты на этот статус — неудавшиеся государства (failed states — уже почти клише) вроде Афганистана, Сомали, государства-банкроты, малозаселенные территории, этнические территории, добровольно передающие себя под внешнее управление и… трудно предвидеть все возможные варианты очевидной и скрытой зависимости неоколониального типа. Нелегко и прогнозировать, кто окажется сувереном таких территорий. Это могут быть ООН или другие крупные транснациональные агенты, или существующие государства, или ТНК, или частные агентства, включая «отвязанные» государственные аппараты либо их подразделения.

К неоимпериализму сейчас открыто призывают нонконформистские идейные группы правоконсервативного и шовинистического толка, культивирующие ностальгию по империям. К их призывам можно отнестись подозрительно. Но совершенно ясно, что они имеют на руках серьезный аргумент — они, как говорят англичане, have a point. И их аргументация все чаще проникает в истеблишмент, хотя там она маскируется и модифицируется. Вот характерный пример такой аргументации: Афганистану нужен план Маршалла, Афганистану следует написать конституцию и этой стране необходим харизматический лидер вроде генерала МакАртура-японского. Такой взгляд развивает не интернет-сайт общества Джона Берча, а авторитетный колумнист «Файнэншл Таймс». Эпоха неоимпериализма надвигается. Иногда его называют вынужденным (reluctant) империализмом. В этом заложена большая доля правды, но империализм есть империализм.

В связи с этим встает вопрос: кто в новой системе будет агентом экспансии, если угодно, империалистической экспансии. До середины ХХ в. главными агентами экспансии были национал-государства, точнее, клуб нескольких государств, именовавшихся империалистическими. После второй мировой войны национал-государственный империализм был свернут. В известной мереи он выдохся по имманентным причинам. В частности, империи стали неуправляемыми и убыточными. В то же время сложилась система кругового антиимпериалистического сдерживания. В данной системе ключевая роль принадлежала СССР и США. После крушения Советского Союза разрушилась и эта система. Теперь носителем экспансионизма оказывается уже не государство, а новые агенты, прежде всего ТНК — все вместе как «глобальный финансовый капитал» и каждая по отдельности.

В этих условиях в парадоксальном положении оказывается единственная теперь сверхдержава — США. Критики корпоративной глобализации склонны считать, что интересы «глобального военно-финансового капитала» и американского капитала или даже США как таковых совпадают, и его империалистическая экспансия есть одновременно империалистическая экспансия США. Этому есть формальные свидетельства. Во-первых, США от имени ООН, под прикрытием ООН или даже без оного все чаще выступают в роли мирового жандарма. Во-вторых, штаб-квартиры самых крупных ТНК находятся в США.

Однако было бы неинтересным считать, что США попросту вышли из передряг ХХ в. в качестве единственной уцелевшей империалистической державы и теперь будут строить собственную империю по образцу национал-государственных империй прошлого.

Во-первых, ТНК не обязательно действуют в интересах американских граждан. В результате перемещения производств в страны с дешевым трудом теряются рабочие места в американской промышленности, а замещаются они неполной и низкооплачиваемой занятостью в сфере услуг. Происходит эрозия американского среднего класса. Американское гражданское общество — само арена глобального социального конфликта (классовой борьбы, если угодно) ХХI столетия. Это трудно прочувствовать, наблюдая за играми в двухпартийном политическом истеблишменте США. Нужно взглянуть на то, что происходит на «обочине» (fringe — периферия) американского общества, где существует множество гражданско-политических инициатив с самыми разнообразными программами — на базе материальных интересов, интересов самоидентификации или навязчивых идей.

Во-вторых, все, что было сказано о дезинтеграции классических национал-государств, относится и к США. США — многоэтническая страна. В ней немало этнических зон с потенциалом сепаратизма. Особенность состоит в том, что США имеет федеральную структуру, никак не соотнесенную с этничностью (типологический контраст СССР и России — только индейские резервации представляют собой нечто вроде этнических единиц низшего ранга в России). Кроме того, все этносы в США — пришлые, опять-таки кроме индейцев. В прошлом это совершенно исключало какую бы то ни было возможность этнической автономии. И такой традиции в Америке нет. Впрочем, не вполне ясно, насколько автономны многочисленные гетто в американских городах — как бедные гетто типа Гарлема, так и богатые гетто типа новых компаундов на базе жилищных кооперативов. Это, конечно, не «ольстеры», «падании», «чечни» или «абхазии», но в контексте американского образа жизни такие территориальные партикулярности вполне могут (или смогут) рассматриваться как территориальные автономии. Мы же и толкуем все время о том, что границы между разными типами партикулярности и между партикулярностью, с одной стороны, и автономией (даже независимостью), с другой стороны, стираются.

Однако, в принципе, американская традиция сепаратизма имеет другие питательную почву и традицию. Американская либеральная философия допускала не только широкую свободу индивида, но и всех коллективностей. Во многих отношениях в Америке весьма автономны секты. Есть основания думать, что центробежные стимулы будут исходить именно от них. Оценить историческую перспективу этой тенденции чрезвычайно трудно из-за того, что секты очень непрозрачны. Поэтому мы, строго говоря, даже и не знаем, насколько на самом деле США дезинтегрированы.

Не следует забывать и то, что США — федерация с формальным правом штатов выйти из союза. Эта буква американской Конституции кажется мертвой уже 150 лет, после того как галантная попытка Конфедерации юга реализовать возможность сецессии была подавлена под предлогом борьбы за отмену рабства. Но в новой атмосфере и здесь возможны неожиданности.

В-третьих, если в мире остается одна сверхдержава, она типологически уже не может рассматриваться как национал-государство старого типа. Она превращается в прототип или зародыш «всемирной системы». То есть становится тем, чем так хотел и не смог обернуться Советский Союз. Именно данный процесс сейчас именуется «американизацией» мира. Без труда можно объявить это угрозой. Столь же легко утверждать, что это — наш «светлый путь». Но оба данные представления недорого стоят. На самом деле мы сталкиваемся лишь с фазой в процессе глобализации. Во что она выльется немного спустя — предвидеть совершенно невозможно.

Во всяком случае, чем больше США будут превращаться во «весь мир», тем сильнее будут в них центробежные силы. Так или иначе, в пространстве США перерабатываются в геополитический конгломерат партикулярностей со сложной комбинацией денежно-расчетных, контрактных, административно-вертикальных и федерально-горизонтальных отношений, с одной стороны, и парциальных суверенитетов, как территориальных, так и не территориальных — с другой.

От совершенно иной исходной базы в этом же направлении эволюционирует и постсоветское пространство. Этническая чересполосица, наследие так наз. ленинской национальной политики, незавершенные этногенезы, растянутые коммуникации, противоречия между областными метрополиями и областями как таковыми исключают простую и ясную структуру и требуют сложной комбинации разнообразнейших отношений между самыми разными единицами — этническими, территориальными, корпоративными. Невозможно представить себе, что такое пространство способно быть организовано по заранее разработанному проекту. Его структурные элементы не только разнородны, но и переменны. Они все время будут менять и отношения друг с другом, и самих себя, т.е. матаморфироваться.

Возьмем случай Калмыкии. Этот «субъект», а точнее, его президент уже сделал шаг в сторону превращения своего домена в предприятие. Что еще может означать создание Финансово-промышленной корпорации (ФПГ) «Калмыкия»? Ориентация на оффшорные услуги подчеркивает превращение страны в фирму. Но становятся ли при этом этнические калмыки сотрудниками или акционерами данной фирмы? Если нет, то чего стоит и что реально означает их гражданство, в сущности, двойное гражданство — калмыцкое и российское. Если К. Илюмжинов перестанет быть президентом, но останется главой ФПГ, то как это скажется на включенности калмыцкого этноса в российское пространство?

Ситуация Башкортостана. В советских условиях это была автономия и республика. То, что титульный народ составлял в ней не более трети, никого не смущало, потому что Башкирская республика была жестко включена в вертикальную структуру советской псевдофедерации. В новых условиях подобное обстоятельство создало проблему. Ясно, что башкирам не одолеть русский язык. Они могут себе обеспечить относительную культурную автономию на уровнях быта и поп-искусства. Но в то же время они в состоянии стать общностью в качестве коллективногой владельца пакета акций (контрольного или нет) расположенного на принадлежащей им (как титульному народу) территории нефтяного бизнеса. В таком случае они будут предприятием наподобие некоторых индейских племен в Соединенных Штатах и Канаде. Это предприятие, однако, в состоянии оказаться в руках одной семьи по образцу Брунея или Бахрейна, и в подобных обстоятельствах башкиры могут стать подданными данной семьи, а уж как она организует сверху своих сородичей, будет зависеть от нее и от способности башкиров уладить собственные отношения с этой семьей. Она же, в принципе, в состоянии отказаться от своей этнической идентичности и тогда башкирам придется, как индейцам мексиканского штата Чиапас, улаживать отношения с Москвой и с местным феодалом. Во всех этих случаях башкирский этнос, территория башкирской республики (с преобладающим нетитульным населением) и владельцы местного нефтебизнеса будут по-разному и, скорее всего, по отдельности включены в российское пространство. Вся эта проблематика вполне ощущается российской общественностью и фиксируется в СМИ и разговорах. Комментируя недавние конституционные шаги Рахимова, московская газета писала, что «вместо системы суверенитетов, основанной на шантаже своей выборной легитимностью» возникает «система откупов, основанная на договоре лояльности». Многозначительная лексика. Знаменательна также широкая распространенность понятия «феодализм». Важные термины из социально-политической практики корпораций и мафии тоже в ходу. И это — не метафоры.

Происходящая сейчас административно-политическая реорганизация постсоветского пространства и его субъектов мыслится как имеющая оптимальное завершение. Но это иллюзия. Такая реорганизация будет перманентной. Одно и то же происходит в пространствах США и России равно как и в пространстве всего мира.

2003 г.

[1] Национал-государство — термин автора статьи. В современной литературе принят другой термин — нация-государство.

[2] Anderson S., Cavanagh J. Top 200: The Rise of Corporate Global Power. Washington DC.

[3] De Grauwe Р., Camerman F. How Big are the Big Multinational Companies? Mimeo, January 2002; Wolf М. FT, 9 Sept 2002.

[4] Hertz М. The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy. Heinemann, 2001; со ссылкой на журнал » Форчун» и Всемирный банк.

[5] Murphy C.N. Global Governance: poorly done and poorly understood. International Affairs, 2000, № 4.

[6] Ohmae К. The End of the Nation State: the Rise of regional economies. L., 1995.

[7] Globalisation and Capital Markets, NBER Working Paper 8846 (Инвестиции сегодня — уровень жизни завтра).

[8] Boniface Р. Le Monde Diplomatique. Janvier 1999.

[9] Flores R. Autonomy: Empowerment for Profound Structural Change. — Internet.

[10] Spruyt H The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change. Princeton University Press, 1996; Schulze H. Staat und Nation in der Europeischen Geschichte. Munchen, 1994.

Оставить комментарий