Джоэль Мокир, американо-израильский историк экономики и автор книги «Рычаг богатства», о том, как политическая раздробленность привела Европу к Промышленной революции и процветанию.

Как и почему страны, доминирующие в современном мире, сумели обеспечить себе такое процветание? Историки, экономисты, политологи и другие ученые пишут книги о том, почему процесс бурного экономического роста, или Великое обогащение, начался именно в Западной Европе XVIII века.

Подготовила Тая Арянова, ru.ihodl.com

Одним из самых старых и наиболее убедительных объяснений служит длительная политическая фрагментированность Европы. На протяжении веков ни одному правителю не удавалось объединить Европу, как монголы и династия Мин объединили Китай.

От авторов сайта: фрагментированность Европы и очень «удачный» с точки рения прогресса размер государств фигурирует в качестве фактора богатства и у Дж. Даймонда.

Следует подчеркнуть, что успехи Европы — это не результат какого-то однозначного превосходства европейской (и тем более христианской) культуры.

Следует подчеркнуть, что успехи Европы — это не результат какого-то однозначного превосходства европейской (и тем более христианской) культуры.

Скорее его можно назвать эмерджентным свойством, сложным и непреднамеренным результатом огромного числа более простых процессов и взаимодействий.

Европейское экономическое чудо произошло благодаря нескольким полуслучайным факторам. Оно не было сознательно спланировано. Но оно произошло, и экономический рост, основанный на знаниях, стал устойчивым, самоподдерживающимся процессом.

Как это работает? Если не вдаваться в детали, можно сказать, что политическая фрагментированность Европы стимулировала продуктивную конкуренцию. Европейские правители боролись друг с другом за лучших интеллектуалов и ремесленников. Экономический историк Эрик Джонс назвал такую борьбу «системой государств».

Издержки разделения Европы на несколько конкурирующих государств включали в себя почти непрекращающуюся войну, протекционизм и низкую способность к кооперации. Однако многие ученые полагают, что преимущества такой системы могли в итоге перевесить ее недостатки. В частности, существование нескольких конкурирующих государств способствовало научным и технологическим инновациям.

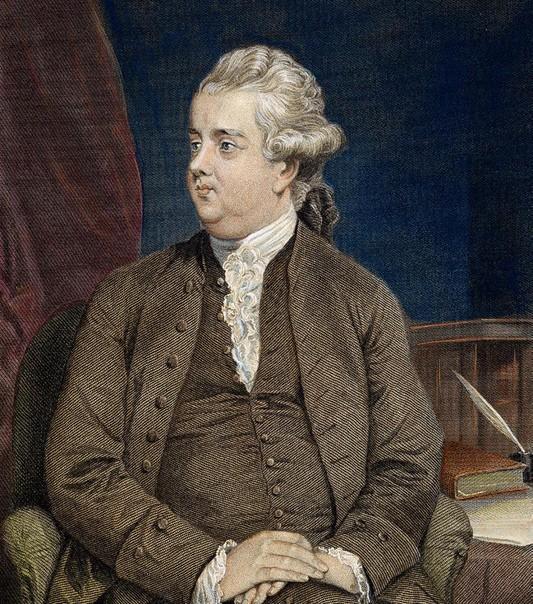

Мысль о том, что европейская политическая фрагментированность, несмотря на очевидные издержки, принесла немало пользы, давно приходила в голову выдающимся мыслителям. В заключительной главе «Истории упадка и разрушения Римской империи» 1789 года Эдвард Гиббон писал: «В настоящее время Европа разделена на двенадцать могущественных, хотя и неравных монархий, три почтенные республики и множество мелких независимых государств». Затем он добавил:

«Злоупотребления тирании сдерживаются взаимным влиянием страха и стыда; республики ввели у себя внутренний порядок и приобрели прочность; монархии усвоили принципы свободы или, по меньшей мере, умеренность, и нравы нашего времени внесли некоторое чувство чести и справедливости в самые неудовлетворительные государственные учреждения».

Другими словами, соперничество между государствами и возможность учиться на чужих ошибках помогли Европе избежать многих проявлений политического авторитаризма. Гиббон считал, что «в мирное время успехи наук и промышленности ускоряются от соревнования стольких деятельных соперников». С ним соглашались и другие писатели эпохи Просвещения, например, Дэвид Юм и Иммануил Кант.

Конкуренция между государствами лежала в основе многих важнейших экономических процессов — от реформ Петра Великого до панической технологической мобилизации США в ответ на запуск советского спутника в 1957 году.

А главное, «система государств» ограничивала контроль политических и религиозных властей над распространением знания. Если бы консервативный правитель решил полностью заглушить еретические и подрывные (то есть оригинальные и прогрессивные) мысли, лучшие из его граждан просто ушли бы куда-нибудь еще — и подобное не раз случалось.

Очевидное возражение против этой теории в том, что одной лишь политической фрагментированности недостаточно для прогресса. Индийский субконтинент и Ближний Восток — не говоря уже об Африке — были раздроблены на протяжении большей части своей истории, но никакого Великого обогащения здесь не произошло.

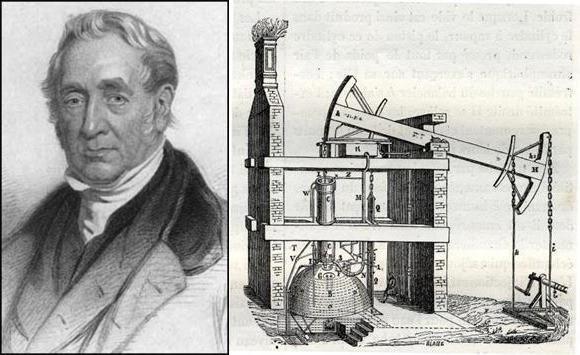

Очевидно, должны быть и иные факторы. Одним из них мог быть размер «рынка» для новых идей и технологических инноваций. В 1769 году Мэтью Болтон писал своему партнеру Джеймсу Уатту:

«Не думаю, что для меня оправданным было бы производство [вашего двигателя] всего для трех округов; я считаю, он стоит того, чтобы производить его для всего мира».

Этот принцип оказался верен не только для для паровых двигателей, но и для книг по астрономии, медицине и математике. Написание такой книги связано с фиксированными затратами, и поэтому размер рынка имеет огромное значение. Если бы раздробленность ограничивала аудиторию новых идей, им было бы сложнее распространяться.

Но в ранней современной Европе политическая и религиозная раздробленность не влияла на распространение идей и инноваций. Политическая фрагментированность сосуществовала с замечательным интеллектуальным и культурным единством.

Европа представляла собой довольно интегрированный рынок идей. Образованные люди Запада свободно обменивались новыми знаниями. Такое культурное единство уходит корнями в классическое наследие Европы и тесно связано с использованием латыни как интеллектуальной лингва франка.

Значительной была и роль средневековой христианской церкви: задолго до того, как термин «Европа» получил широкое распространение, местные жители считали себя единым «христианским миром».

Конечно, на протяжении большей части средневековья интеллектуальная сцена Европы выглядела сравнительно скромно, как по количеству участников, так и по интенсивности дебатов. Но, так или иначе, после 1500 года она была транснациональной. Для малочисленного, но живого и мобильного сообщества интеллектуалов в ранней современной Европе национальные границы мало что значили.

Многие из ведущих интеллектуалов Европы регулярно перемещались между государствами. Это отлично видно по биографиям двух выдающихся представителей европейского гуманизма XVI века:

|

|

| Хуан Луис Вивес родился в Валенсии, учился в Париже, прожил большую часть своей жизни во Фландрии, но при том был членом колледжа Корпус-Кристи в Оксфорде и какое-то время служил наставником дочери Генриха VIII Мэри. | Эразм Роттердамский перемещался между Лёвеном, Англией и Базелем, но какое-то время провел в Турине и Венеции. |

Такая мобильность интеллектуальной прослойки населения стала еще более выраженной в XVII веке.

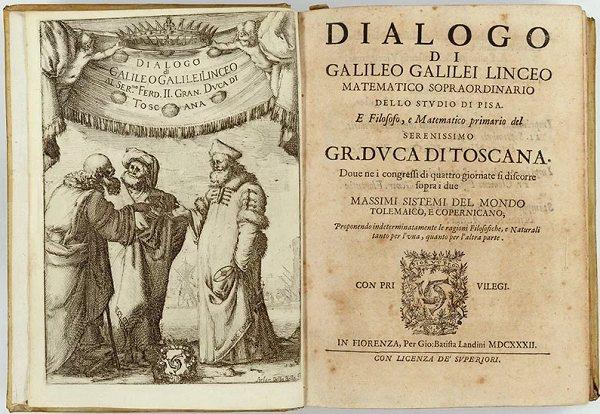

И пока интеллектуалы перемещались по Европе, их идеи распространялись еще быстрее — особенно после появления печатного станка и надежной почтовой системы. В относительно плюралистической среде ранней современной Европы, особенно в сравнении с Восточной Азией, консервативные попытки подавить новые идеи были обречены на провал. Светила мысли, такие как Галилей и Спиноза, пользовались всеобщей известностью, и если местная цензура пыталась запретить публикацию их произведений, легко можно было найти издателей за рубежом.

«Запрещенные» книги Галилея были быстро вывезены из Италии и опубликованы в протестантских городах. Его трактат «Математические доказательства» был опубликован в Лейдене в 1638 году, а «Диалог о двух системах мира» вышел в печать в Страсбурге тремя годами ранее.

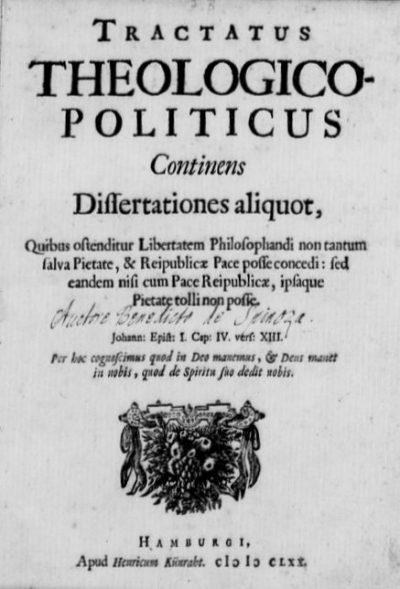

Издатель Спинозы Ян Рюертц поставил штамп Гамбурга на титульной странице «Богословско-политического трактата», чтобы ввести в заблуждение цензоров, хотя на самом деле книга была опубликована в Амстердаме.

Издатель Спинозы Ян Рюертц поставил штамп Гамбурга на титульной странице «Богословско-политического трактата», чтобы ввести в заблуждение цензоров, хотя на самом деле книга была опубликована в Амстердаме.

Политическая раздробленность Европе обеспечила интеллектуалам свободу идей, которая была бы просто невозможна в Китае или Османской империи.

Книги, написанные в одном уголке Европы, быстро распространялись по всей ее территории. Скоро их читали, цитировали, копировали, обсуждали и комментировали повсюду.

Когда в какой-то точке Европы совершалось новое открытие, вскоре оно обсуждалось и применялось во всех ее регионах. В 1628 году во Франкфурте был опубликован труд Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных»; 50 лет спустя английский врач и интеллектуал Томас Браун писал, что сперва «все европейские школы подняли ропот… и единогласно осудили» трактат, но вскоре новая модель кровообращения «была принята и подтверждена выдающимися врачами».

Выдающиеся мыслители этого периода обслуживали общеевропейскую, а не местную аудиторию; слава их гремела по всей Европе. Они считали себя гражданами «Республики ученых», которую, по словам французского философа Пьера Бейля, видели как свободное содружество, империю истины.

Конечно, в политическом смысле они скорее выдавали желаемое за действительное, но отчасти такое описание действительно выражает черты сообщества, которое формировало европейский рынок идей. Это был очень конкурентный рынок.

Интеллектуалы Европы были готовы оспаривать почти любые признанные истины. Вместе они присягнули на верность идеалам открытой, свободной науки.

Гиббон заметил, что философу, в отличие от патриота, позволительно рассматривать Европу как единую «великую республику».

Баланс сил в этой республике продолжал меняться, ее народы могли поочередно «возвышаться или приходить в упадок», но само осознание принципиального единства гарантировало «всеобщее счастье, систему искусств, законов и нравов». Это заметно выделяло Европу среди других цивилизаций, писал Гиббон.

Получается, что интеллектуалы Европы пользовались преимуществами двух миров: интегрированного транснационального академического сообщества и системы конкурирующих государств.

Результатом стало множество культурных факторов, которые и привели к Великому обогащению: вера в социальный и экономический прогресс, растущее признание научных и интеллектуальных инноваций и приверженность методам рационального, бэконовского познания.

Философы и математики «Республики ученых» XVII века приняли идею экспериментальной науки как основного инструмента и обратились к математике как к главному методу понимания и описания природы.

Представление о том, что основой Промышленной революции стала именно идея экономического прогресса, основанного на знании, по-прежнему вызывает споры — и вполне оправданные. Чистый научный метод в XVIII веке подарил нам не так уж много инноваций, хотя после 1815 года их число быстро выросло.

Но без научного подхода, без постоянного расширения знаний о природе все достижения ремесленников XVIII века (особенно в текстильной промышленности) были бы обречены на медленное угасание. Даже инновации, родившиеся за пределами академической среды, не могли бы существовать без определенного багажа научного знания.

Например, морской хронометр, одно из важнейших изобретений эпохи промышленной революции, стало возможен лишь благодаря работе математиков и астрономов прошлого.

Интересно отметить, что прогресс в науке был обусловлен не только появлением открытого транснационального рынка идей, но и созданием более совершенных инструментов, которые способствовали исследованиям в области естественной философии. Главные из них — микроскоп, телескоп, барометр и современный термометр. Все они были разработаны в первой половине XVII века. Более точные инструменты помогли физике, астрономии и биологии опровергнуть многие заблуждения, унаследованные от классической древности.

Новые представления о вакууме и давлении стимулировали появление паровых двигателей. В свою очередь, паровые двигатели вдохновили ученых исследовать физику преобразования тепла в движение. Более чем через 100 лет после появления первого насоса Ньюкомена были разработаны начала термодинамики.

В Европе XVIII века связь между «чистой» наукой и работой инженеров и механиков становилась все теснее. Пропозиционное знание (знание о мире) и прескриптивное знание (знание о методе и практике) стали поддерживать и направлять друг друга, обеспечив устойчивое развитие инженерной и научной мысли. Такое развитие оказалось одним из самых стойких исторических феноменов, хотя условия, которые сделали его возможным, были чрезвычайно сложны.

Мы должны признать, что Великое обогащение Европы не было неизбежным этапом на ее историческом пути. Если бы начальные условия сложились немного иначе, Промышленная революция могла бы никогда не наступить. При несколько иной расстановке политических и военных сил консервативные настроения могли победить, став непреодолимой преградой на пути прогресса.

Триумф научного познания и устойчивый экономический рост был предопределен не более, чем превращение Homo sapiens в доминирующий вид на планете.

Открытый рынок идей стал основой для европейского Просвещения: вера в научный и интеллектуальный прогресс превратилась в амбициозную политическую программу, которая, несмотря на многочисленные недостатки, все еще определяет политику и экономику в европейских странах. Время от времени реакционные силы укрепляют свое влияние, но они едва ли могут всерьез угрожать технологическому и научному прогрессу.

В конце концов, мир по-прежнему состоит из конкурирующих субъектов и уж точно не ближе к объединению, чем Европа в 1600 году. Рынок идей активен как никогда, а инновации происходят все более быстрыми темпами. Мы не пожали еще и самых доступных плодов прогресса — а впереди нас ждет нечто куда более впечатляющее.

Оставить комментарий