Профессор Джо Хенрик и его коллеги пошатнули основы психологии и экономики — и надеются изменить взгляды обществоведов на поведение людей и культуру.

Текст: Итан Уоттерс. Оригинал материала на сайте Pacific Standart Magazine. Оригинал научной работы на сайте Университета Британской Колумбии (Ванкувер)/ Перевод: Николай Ершов, «Спутник и Погром»

I часть

Летом 1995 года Джо Хенрик, молодой аспирант-антрополог из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, отправился в Перу, чтобы заняться полевой работой среди народа мачигенга, обитающего в бассейне Амазонки к северу от Мачу-Пикчу. Черты традиционного быта у мачигенга — садоводство, односемейные жилища с соломенными крышами, маленькие деревушки, где все приходятся друг другу родственниками. Кормятся эти люди местной дичью и тем, что выращивают в своих маленьких огородах. С родней принято делиться, а вот торговля с другими группами — редкость.

Обстановка для антрополога вполне типичная, однако исследование, которое проводил Хенрик, типичным не назовешь. Вместо традиционной этнографии он решил провести поведенческий эксперимент, придуманный экономистами. С помощью игры в духе знаменитой «дилеммы заключенного» Хенрик выяснял, присутствует ли в изолированных от мира культурах тот же базовый инстинкт справедливости, что и на Западе. Таким образом ученый рассчитывал подтвердить одну из фундаментальных предпосылок, на которых основываются подобные эксперименты — да и сами экономика и психология как научные дисциплины. Предпосылка эта — что все люди наделены одной и той же когнитивной механикой, одними и теми же врожденными свойствами психологии и рационального мышления, созданными эволюцией.

Тест, который Хенрик проводил среди мачигенга, называется игрой в ультиматум. Правила просты: игроков двое, и имена их друг другу не раскрываются. Первому игроку предлагают некую сумму — скажем, сто долларов — и говорят, что некоторую часть денег, на его усмотрение, нужно предложить второму игроку. Тот может принять предложенную долю или отказаться. Но здесь есть тонкость: игрокам известно, что если второй откажется, оба уйдут с пустыми руками. Жители Северной Америки, с которыми эксперимент проводился чаще всего, обычно, оказываясь на «дающей» стороне, предлагают разделить деньги поровну. На «принимающей» же стороне они охотно наказывают другого игрока за неравный дележ в его пользу. Иными словами, американцы склонны проявлять справедливость с незнакомыми людьми — и наказывать тех, кто поступает иначе.

Среди мачигенга быстро разнесся слух о молодом человеке с квадратной челюстью, который приехал из Америки и раздает деньги. Ставки в игре у Хенрика были немаленькими: примерно столько можно было заработать за несколько дней, трудясь на лесоповале или подрабатывая у нефтяников. Поэтому с желающими трудностей не возникло. Весьма трудно, однако, было растолковать правила игры: мачигенга сочли их очень странными.

Едва игры начались, стало ясно, что своим поведением мачигенга принципиально отличается от среднего североамериканца. Во-первых, делящиеся игроки предлагали гораздо менее крупные доли. Кроме того, оказавшись в роли получателя, мачигенга редко отказывались даже от минимальной возможной суммы. «Мачигенга находили смехотворной мысль, что можно отказаться от денег, предложенных за просто так, — говорит Хенрик. — Они попросту не понимали, с чего бы кому-то жертвовать деньгами в отместку тем, кому посчастливилось оказаться в другой игровой роли».

Хенрик быстро осознал, какими выводами чреваты неожиданные результаты. Ему было известно, что «игра в ультиматум» и подобные ей эксперименты легли в основу множества трудов по общественным наукам — в особенности по экономике и психологии. В большинстве этих исследований бралось за негласную аксиому, что полученные результаты говорят об эволюционно обусловленных чертах общечеловеческой психологии — даром что участники экспериментов почти всегда были жителями индустриализированного Запада. Хенрику стало ясно, что если результаты, полученные у мачигенга, окажутся значимыми, и если подобные различия удастся выявить у других этнических групп, предполагаемая общечеловечность будет поставлена под сомнение.

Хенрик полагал, что всего лишь вырастит на древе знаний новую веточку. Оказалось, он пилит ствол. Его стали одолевать сомнения: нет ли в общественных науках других постулатов о «человеческой природе», которые придется пересмотреть после экспериментов с многообразной выборкой участников?

Вскоре Хенрик получил от Фонда Макартура грант, позволивший отправиться с «игрой в справедливость» на гастроли. Вместе с дюжиной коллег он исследовал еще 14 небольших общностей в разных местах земного шара — от Танзании до Индонезии. Поведение обоих игроков в «ультиматум» оказалось весьма несхожим. Ни в одной общности ученые не нашли идеально эгоистичных людей (то есть всегда предлагавших минимальную долю и никогда не отказывавшихся от предложенной), но средние показатели в разных местах сильно варьировались, а кое-где — там, где обмен подарками играет важную роль в снискании благосклонности или лояльности — первый игрок часто делал чрезмерно щедрые предложения, превышавшие 60 процентов суммы, а второй часто от них отказывался — поведение, среди американцев практически не наблюдавшееся.

Исследование сделало Хенрика перспективным ученым. В 2004 году он получил в Белом доме президентскую премию за раннюю карьеру, которая вручается молодым научным работникам. Однако он стал и противоречивой фигурой. Год спустя, представив свои исследования на кафедре антропологии Университета Британской Колумбии, куда устраивался на работу, Хенрик столкнулся с недоброжелательной реакцией. Антропология из всех общественных наук более всего интересуется культурными различиями, однако методы молодого ученого — сравнение других культур с Западом при помощи игр и статистики — в то время казались неуклюжими и неделикатными. «Профессора с кафедры антропологии дали понять, что я делаю нечто дурное, — вспоминает Хенрик. — Прозвучало слово „неэтично“».

Ученый не стал приспосабливаться и вместо этого перешел в другую команду. В Университете Британской Колумбии нашлись люди с хорошими связями, которые, сочтя работу Хенрика многообещающей, создали для него должность на стыке кафедр экономики и психологии. Среди тамошних психологов он нашел две родственные души — Стивена Хайне и Ара Норензаяна. Втроем они взялись за написание доклада, с помощью которого надеялись коренным образом изменить подход общественных наук к человеческому поведению, мышлению и культуре.

II часть

Современное гуманитарное образование на словах всячески ратует за культурное многообразие. Общепринято считать, что у каждого из нас видение мира частично обусловлено культурой и социумом, что плюрализм — это хорошо, а этноцентризм — плохо. Но дальше мысли начинают путаться. Кажется самоочевидным, что мы должны приветствовать людей любого происхождения и радоваться им, однако невысказанный вывод — что у людей с разным этнокультурным наследием есть особые атрибуты, добавляющие государству или обществу некой изюминки — уже проблематичен. Во избежание стереотипов мало кто говорит открытым текстом, что это за культурно обусловленные свойства. Спросите у человека с гуманитарным дипломом, чем ему дорого культурное многообразие — и зачастую услышите отговорку в духе «изнутри все мы на самом деле одинаковые».

Если окинуть взглядом учебные планы по общественным наукам за последние несколько десятилетий, станет яснее, откуда такая зыбкость у современных выпускников. Последние поколение или два студентов обучались у контингента преподавателей, деятельно, хотя и по-разному, каявшихся за расизм и евроцентризм своих предшественников. Многие антропологи ушли в постмодернистскую самозацикленность, отбросив рациональность и научный метод как орудия культурного империализма.

Экономисты и психологи, в свою очередь, обошли вопрос с помощью удобной мысли, что их работа — изучать человеческий ум в отрыве от культуры. Все соглашались с тем, что мозг человека генетически сравним с любым другим где угодно в мире, так что и многие врожденные установки человеческого поведения, восприятия и мышления должны быть универсальны. А стало быть, ища участников для эксперимента, можно спокойно ограничиться популяцией старшекурсников. Насколько распространено такое мнение, со всей ясностью показало проведенное в 2008 году исследование шести самых видных психологических журналов: более 96% испытуемых в психологических исследованиях с 2003 по 2007 год были с Запада — причем почти 70% из одних только США. Иначе говоря, 96% испытуемых в этих исследованиях представляли лишь 12% населения планеты.

Работа Хенрика с игрой в ультиматум — пример небольшой, но растущей встречной тенденции в общественных науках: здесь исследователи напрямую обращаются к вопросу, насколько глубоко культура влияет на когнитивные процессы. Эту тенденцию представляли и двое его новых коллег по кафедре психологии — Хайне и Норензаян. Хайне интересовали различия между культурами Запада и Востока в том, что касается мировосприятия и самоопределения относительно других людей. Предметом исследований Норензаяна было влияние религии на поведение и межчеловеческое сближение. Втроем они начали собирать примеры межкультурных исследований, которые, подобно работе Хенрика среди мачигенга, ставили под вопрос устоявшиеся аксиомы об универсальности человеческой психологии.

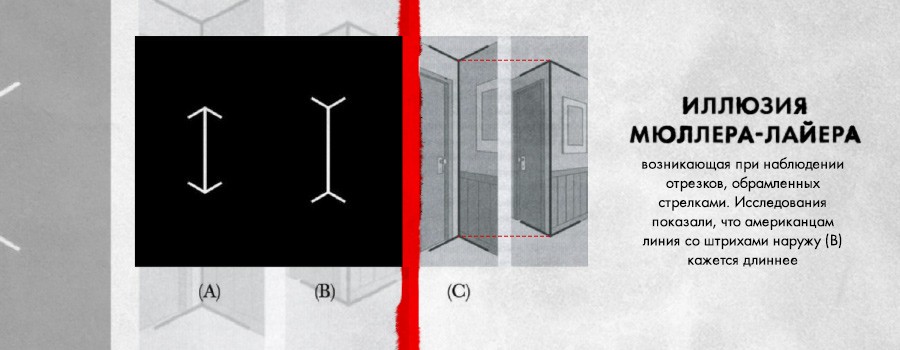

Некоторые из этих исследований относятся еще к прошлому поколению. Например, в 1960-е годы исследователи выяснили, что некоторые аспекты зрительного восприятия меняются в зависимости от места. Хрестоматийная в этой области иллюзия Мюллера-Лайера продемонстрировала, что легкость, с которой человек поддается иллюзии о неравной длине двух линий, зависит от места, где тот вырос.

Исследования показали, что американцам линия со штрихами наружу (B) кажется длиннее, чем линия со стреловидными штрихами (A). А вот люди племени сан, охотники-собиратели из пустыни Калахари, чаще всего видели линии такими, как на самом деле, то есть одинаковыми по длине. Испытывались представители более десятка разных культур, и американцы оказались на дальнем краю кривой распределения: на них иллюзия действует сильнее, чем на других.

Не так давно психологи поставили под вопрос универсальность изысканий Соломона Аша, одного из ведущих социальных психологов в 1950-е годы. Аш выяснил, что испытуемые часто готовы давать неправильные ответы в простых тестах на восприятие, поддаваясь давлению группы. Однако когда тот же опыт повторили в 17 разных социумах, выяснилось, что групповое давление может влиять на людей совершенно по-разному. Американцы снова оказались на краю шкалы, на этот раз как наименее склонные к конформизму.

Продолжая поиски, Хайне, Норензаян и Хенрик стали едва ли не повсюду находить исследования, указывавшие на большие культурные различия — в пространственном мышлении, в заключениях о чужих мотивах, в категоризации, в нравственных суждениях, в границах между собой и другими, во многих других областях. Эти различия они не стали объяснять генетикой. Американцы и мачигенга по-разному подходили к игре в ультиматум не потому, что прошли разный эволюционный путь. Дело скорее в том, что американцы, сами того не осознавая, проявляли психологическую тенденцию, свойственную людям и в других индустриализованных странах; она тысячи раз передавалась из поколения в поколение, совершенствуясь по мере того, как все более сложным становилось устройство рыночной экономики. Когда человек постоянно занимается бизнесом с незнакомцами, ему полезна склонность к бурной реакции (судебному иску, звонку в Better Business Bureau, плохому отзыву на Yelp’е), если он чувствует, что его обманули. История культуры мачигенга складывалась по-другому, что привело к другим интуитивным представлениям о справедливости. В небольших общностях, где сильны традиции обмена подарками, преобладает понимание справедливости, отличное от обоих предыдущих. Там щедрые денежные предложения отклонялись потому, что культурная норма подсказывала: принять щедрый подарок означает обременить себя обязательствами. Наши экономические модели не формировались под влиянием наших понятий о справедливости; все было ровно наоборот.

Растущий объем межкультурных исследований, собранных тремя учеными, свидетельствовал о том, что человеческий ум в гораздо большей мере, чем предполагалось, способен подстраиваться под особенности культуры и жизненной среды. Интереснее всего в той или иной культуре, возможно, не то, что в ней совершается открыто — ритуалы, предпочтения в еде, кодексы поведения и тому подобное, — а то, как они формируют в нас самые базовые особенности мышления и восприятия как осознанного, так и неосознанного.

К примеру, в разном восприятии иллюзии Мюллера-Лайера, скорее всего, отражена разница в жизненном опыте, зависящая от среды обитания. Большинство американских детей вырастает в прямоугольных комнатах разной величины. Зрение, оказавшись среди строительных углов, адаптируется к этой странной и новой (в разрезе истории) обстановке, приучаясь воспринимать сходящиеся линии в трех измерениях.

Будучи бессознательно переложена на три измерения, линия со штрихами наружу кажется более удаленной, отчего мозг и заключает, что она длиннее. Чем больше времени человек провел в естественной среде без строительных углов, тем меньше на него действует иллюзия.

Продолжая работу, трое ученых заметили еще кое-что знаменательное: раз за разом одна конкретная группа особенно выделялась среди остальных — своим необычным восприятием, поведением, мотивами, которые почти всегда оказывались где-то на краю гауссовой кривой.

В конце концов свой доклад они озаглавили «Самые странные люди в мире?» (pdf) «Странные» (weird) не только означало «необычные», но и было акронимом из слов «западные, образованные, индустриализованные, богатые, демократические» (Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic). Оказывается, мы на Западе отличаемся от остального мира не только привычками и культурными предпочтениями. То, как мы думаем о себе и о других — и даже то, как мы воспринимаем реальность — отличает нас от всех прочих людей в мире, не говоря уж о подавляющем большинстве наших предков. Среди самих жителей Запада самыми необычными часто оказывались американцы, что привело исследователей к заключению: «американские участники экспериментов исключительны даже по меркам необычной западной популяции — аномалия внутри аномалии».

Исходя из этих данных они заключили, что ученые-обществоведы делали широкие обобщения на основе худшей из возможных выборок. Образно говоря, они исследовали пингвинов, будучи убеждены, что изучают птиц в целом.

III часть

Недавно я пообедал вместе с Хенриком, Хайне и Норензаяном в маленьком французском ресторанчике в Ванкувере, надеясь узнать, как публика восприняла их «странный» доклад, вышедший в 2010 году в престижном журнале Behavioral and Brain Sciences. Троица исследователей — молодые (для профессоров), благодушные семейные люди. Они вспоминают, что перед выходом доклада нервничали. По сути, их работа заявляла: многое из того, что ученые-обществоведы привыкли считать фундаментальными аспектами человеческого мышления, на самом деле относится лишь к одной небольшой части человечества. Это был такой залп по целым библиотекам научных трудов, что они готовились стать изгоями на собственном поприще.

— Мы боялись, — признался Хенрик. — Нас предупредили, что недовольны будут многие.

— Нам сказали, что в нас будут плеваться, — вставил Норензаян.

— Да, — сказал Хенрик. — Что в буфетах на конференциях никто с нами рядом не сядет.

Интересно, что их гораздо менее волновал пренебрежительный акроним WEIRD, которым они наградили значительную часть человечества — хотя они признали, что так могли поступить только с собственной общностью. «Действительно, — сказал Хенрик, — единственные, кого мы могли обозвать странными, представлены за этим столом».

И всё-таки я задумался над тем, не содержит ли эпитет «странный» применительно к западному человеку и американцу в частности намека не только на инаковость, но и на некую неправильность или уродство. В своем докладе трое ученых указывают на межкультурные исследования, из которых явствует, что «странное» западное сознание более всех в мире склонно к самовозвеличению и эгоизму: мы чаще всех в мире продвигаем себя лично, а не свою группу. Также «странное» сознание более аналитично: ему свойственно рассматривать предмет своего интереса во всех подробностях вместо того, чтобы осмыслять его в окружающем контексте.

«Странное» сознание также представляется уникальным в том, как оно понимает природу и взаимодействует с ней. Исследования показывают, что западные городские дети вырастают в настолько закрытой искусственной среде, что в мозгу у них не возникает сколько-нибудь глубокой и сложной связи с природой. Изучая детей из США, исследователи предположили, что существуют возрастные стадии так называемого «фольклорно-биологического мышления». Согласно этим исследованиям, только в возрасте примерно семи лет дети перестают проецировать человеческие черты на животных и понимают, что человек — тоже животное, одно из многих. Однако по сравнению с детьми юкатекских майя в Мексике западные дети выглядят здесь отстающими в развитии. Дети, выросшие в постоянном взаимодействии с природой, гораздо реже продолжают наделять другие живые существа человеческими чертами до позднего детства.

Так как люди в «странных» социумах не взаимодействуют постоянно с животными, помимо домашних и человека, неудивительно, что их представления о природе похожи на мультфильм. «Можно сказать, — подводится итог в докладе, — что изучение когнитивного развития фольклорной биологии у городских детей подобно изучению „нормального“ физического развития на голодающих детях».

За обедом я признался Хайне, Хенрику и Норензаяну, что меня тревожит мысль о том, что реальность я способен воспринимать лишь через искажающую линзу культуры. Для меня это порождает всевозможные метафизические вопросы. Не мыслю ли я странно настолько, что мне не стоит и надеяться понять людей другой культуры? Могу ли я повлиять на свою психику или на психику моих детей с тем, чтобы сделать ее менее «странной» и более похожей на психику обитателей остального мира? Если да, то стану ли я счастливее?

Хенрик слегка озабоченно ответил, что я принимаю исследование слишком близко к сердцу. По его словам, он не собирался писать труд, который читали бы как постмодернистское руководство по самосовершенствованию. «Мне кажется, нас эти вопросы интересуют сами по себе», — сказал он.

Все трое уверяли, что не ставили себе целью показать, что какая-либо культурно обусловленная психология может быть лучше или хуже других: суть лишь в том, что мы не сумеем по-настоящему понять поведение и мышление людей, пока изучаемая выборка будет, как сейчас, представлять небольшую долю человечества. Однако несмотря на эти заверения, я невольно усматривал некий посыл между строк их исследовательского труда. К примеру, когда они пишут, что к «странным» детям понимание природы приходит в «среде, обедненной в плане культуры и жизненного опыта», и это делает их похожими на «голодающих детей», трудно усмотреть в этом что-то хорошее.

IV часть

Сдвиг, к которому призывают ученых-обществоведов Хенрик, Хайне и Норензаян, — дело непростое: учет влияния культуры на когнитивные процессы потребует титанического труда. Культуры не монолитны; их можно до бесконечности раскладывать на составляющие. Этническое происхождение, религиозные верования, экономический статус, воспитательные методы родителей, сельский, городской или пригородный быт — сотни культурных различий по отдельности и в бессчетных комбинациях влияют на наши представления о справедливости, на то, как мы категоризируем, как рассуждаем и принимаем решения, как глубинно осмысляем природу собственного «я», и это лишь некоторые аспекты нашей психологии.

Мы лишь начинаем понимать, как эти тонкие культурные различия влияют на наше мышление. Недавние исследования показывают, что в «жестких» культурах, где царят строгие нормы поведения и низка терпимость к отклонению от них (таковы, к примеру, Индия, Малайзия, Пакистан) люди лучше, чем в других местах, умеют сдерживать свои импульсы и в целом контролировать себя. Есть данные, что у мужчин, воспитанных в культуре юга США с его понятиями о чести, оскорбление вызывает гораздо более сильный выброс тестостерона, чем у северян. В одном исследовании, опубликованном в конце прошлого года, говорится и о различиях на уровне отдельных городов. У бостонцев по сравнению с жителями Сан-Франциско внутренняя самооценка гораздо сильнее зависит от положения в обществе, финансового статуса и образования. «Чтобы быть важным, культурному различию необязательно быть большим, — говорит Норензаян. — У нас речь идет не только о сравнении нью-йоркских яппи с новогвинейским племенем дани».

Норензаян считает, что последние поколения психологов страдают «завистью к физике», и ее следует преодолеть. Экспериментальные психологи часто исходят из того, что их задача — отбрасывать содержание человеческих мыслей и рассматривать порождающие их универсальные механизмы. «Это глубоко несовершенный способ изучать человеческую природу, — сказал мне Норензаян, — так как содержание мыслей переплетается с мыслительными процессами». Иными словами, если когнитивные функции человека обусловлены культурными идеями и моделями поведения, то эти функции невозможно изучать, не принимая во внимание, что это за идеи и модели и как они варьируются в разных местах.

Такой новый подход открывает возможность обратной инженерии психологических исследований: сперва смотреть на культурное содержание и лишь затем — на когнитивные и поведенческие проявления. Недавняя работа Норензаяна о религиозных верованиях — возможно, лучший образец интеллектуального ландшафта, открывшегося теперь для изучения. Став студентом психологии в 1994 году, через четыре года после того, как его семья перебралась в Америку из Ливана, Норензаян с энтузиазмом собирался изучить влияние религии на человеческую психологию. «Помню, как я открывал учебник за учебником, ища в алфавитных указателях слово „религия“, — сказал он мне. — Но нигде этого слова не было даже в указателе. Это меня шокировало. Как так может быть, что психологии, науке о поведении людей, нечего сказать по поводу религии? Там, где вырос я, только впавший в кому не заметил бы, какую важную роль религия играет в восприятии людьми самих себя и окружающего мира».

Норензаяна заинтересовало то, как некоторые религиозные верования, передаваемые из поколения в поколение, могли повлиять на психологию людей, сделав возможным возникновение больших социумов. Он предположил связь между распространением религий с «нравственно обеспокоенными божествами» — т. е. богом или богами, неравнодушными к тому, добры люди или злы — и развитием крупных городов и наций. Для сотрудничества в больших группах малознакомых друг с другом людей, возможно, требовалась общая вера во всесильное существо, которое постоянно наблюдает.

Если религия была необходима для развития крупных социумов, может ли крупный социум выжить без религии? Норензаян указывает на области Скандинавии, населенные атеистическим большинством, где проблем вроде бы не возникает. Также возможно, что после тысячелетия религиозных верований идея незримой сущности, всегда наблюдающей за нашим поведением, остается частью культурно обусловленного мышления даже после того, как вера в Бога ослабла или исчезла.

Почему же, спросил я у Норензаяна, если религия занимает центральное место в человеческой психологии, исследователи обходят ее стороной? «Экспериментальные психологи — самые странные из всех «странных» людей, — ответил Норензаян. — После биологов это, вероятно, наименее религиозная часть профессуры. А так как профессора в основном общаются между собой, возможно, они оглядываются вокруг и говорят: „Среди важных в моей жизни людей нет ни одного верующего — значит, это вряд ли очень важно“». Действительно, за последние сто лет почти все крупные теоретики поведения предсказывали, что превращение религии в атавизм — вопрос времени. Тем не менее мир по сей день остается весьма религиозным.

V часть

Страх Хенрика, Хайне и Норензаяна перед остракизмом за их «странный» доклад оказался неоправданным. Реакция на доклад, как в печати, так и вне ее, оказалась почти исключительно позитивной; многие их коллеги намекали, что работа даст начало кардинальным переменам. «Не сомневаюсь в том, что этот доклад изменит общественные науки, — сказал Ричард Нисбетт, видный психолог из Университета Мичигана. — Она собрала все воедино и сделала смелое заявление».

Еще примечательнее, что профессора других дисциплин, прочитав доклад, стали выступать с собственными покаянными речами. Комментируя работу, двое исследователей мозга из Северо-Западного Университета заявили, что зарождающееся научное направление нейровизуализации совершает ту же ошибку, что и психология: 90% исследований по нейровизуализации проводились в западных странах. С похожим заявлением выступили исследователи развития двигательных навыков: корпус исследований по их дисциплине не учитывал того, как разные методы воспитания детей в разных частях света могут коренным образом повлиять на ход развития. Два профессора психолингвистики усмотрели у своих коллег ту же ошибку: однородность людей была бездумно взята за аксиому, и исследования сосредоточились на одной сравнительно малой части человечества.

«Странный доклад» по сути своей бросает вызов не только экспериментальным исследованиям людей (больше кросс-культурности!), но и принятому у нас на Западе пониманию человеческой природы. С некоторых пор самым распространенным ответом на вопрос, почему из всех животных человек наиболее успешно приспособился к различным средам обитания по всей планете, стало: у нас большой мозг, наделенный способностью обучаться, импровизировать и решать задачи.

Этой гипотезе «когнитивной ниши» Хенрик противопоставляет гипотезу «культурной ниши». Он отмечает, что в любой культуре объем знаний превосходит способность отдельного человека в одиночку обучиться или дойти своим умом до всего того же. Он предполагает, что отдельные люди обращаются к культурному хранилищу знаний через простое подражание (часто бессознательное) тому, как мыслят и ведут себя окружающие. Мы придаем инструменту определенную форму, избегаем табуированной пищи и обзаводимся неким представлением о справедливости не потому, что сами додумались до адаптивной ценности такого поведения, а потому, что инстинктивно доверяем своей культуре, когда она указывает путь. Когда Хенрик спросил у женщин на Фиджи, почему они избегают некоторых потенциально ядовитых рыб во время беременности и кормления, многие либо не находили что ответить, либо давали причудливые объяснения. Но при любом толковании, подражая этому культурно адаптивному поведению, они защищают свое потомство. По мнению этих исследователей, уникальная хитрость человеческой психологии может заключаться вот в чем: наш большой мозг эволюция приспособила к тому, чтобы местная культура вела нас в танце жизни.

До практического применения этого нового взгляда на человеческий разум еще далеко. Хенрик считает, что его исследованием на тему справедливости прежде прочих могут воспользоваться специалисты в сфере международных отношений и сотрудничества. Человек, по его выражению, не устройство plug and play: нельзя просто воткнуть в другую культуру западные государственные институты или судебную систему, ожидая, что они заработают, как дома. Подобным образом люди, которые экономическими средствами стимулируют устойчивое землепользование, должны держать в уме местные представления о справедливости, если хотят, чтобы поведенческий эффект был предсказуемым.

Идею культурно обусловленного мышления нелегко принять из-за специфически западного представления о нашей независимости от других. Возможно, самое устоявшееся и богатое опытом течение культурной психологии — то, что сравнивает западное и восточное представления о собственном «я» — проникает в корень этой проблемы. Хайне значительную часть своей карьеры следовал указаниям из основополагающего доклада 1991 года авторства Хейзел Роуз Маркус (Стэнфордский университет) и Синобу Китаяма (Университет Мичигана). Маркус и Китаяма утверждают, что разные культуры прививают необычайно разные взгляды на собственную личность — в частности, на одной шкале: в некоторых культурах личность считается независимой от окружающих, а в других — взаимозависимой с ними (очень интересная публикация на эту тему ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЭФФЕКТ ЭФРОСА). Взаимозависимое «я» — норма, преобладающая в странах восточной Азии, включая Японию и Китай — объединяется с другими в социальную группу и самовыражению предпочитает гармонию коллектива. Независимое «я» — более всего заметное в Америке — сосредотачивается на индивидуальных особенностях и предпочитает мыслить себя отдельно от группы.

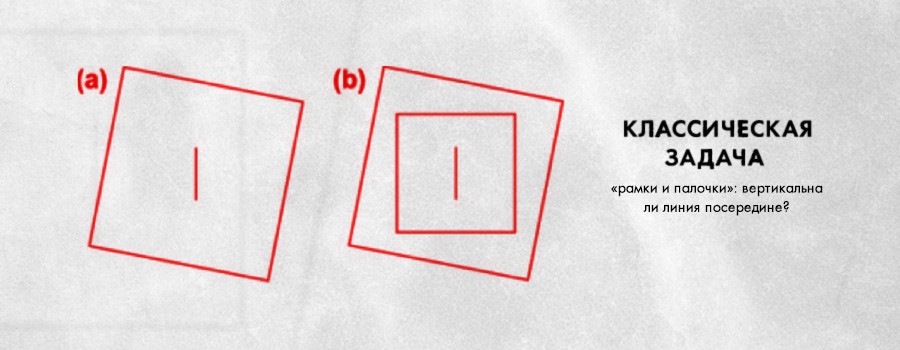

У нас на Западе мозг устроен так, что мы рассматриваем себя отдельно от других — и оттого, по мнению Хайне, возможно, что и мыслим мы по-другому. В отличие от большинства людей на планете, жители западных стран (и особенно американцы) мыслят скорее аналитически, чем холистически. Иначе говоря, американское сознание пытается понять мир, разбирая его и изучая детали. Если японцу и американцу показать один и тот же мультфильм с рыбами в аквариуме, американец в основном подробно запомнит плавающих рыб, тогда как японец, скорее всего, сможет впоследствии описать водоросли, пузырьки и другие объекты заднего плана. По-другому о том же говорит тест «рамки и палочки», с которым лучше справляются аналитически мыслящие американцы. Здесь нужно определить, вертикальна ли линия, не обращая внимания на перекошенную рамку вокруг нее. Американцы видят линию отдельно от рамки — точно так же, как видят себя отдельно от коллектива.

Хайне и некоторые другие полагают, что такие различия — отголоски культурной деятельности и тенденций, уходящих на тысячи лет в прошлое. Представление о вашей независимости или же взаимозависимости, возможно, зависит от того, выращивали ли ваши давние предки рис (что требовало немалых коллективных усилий и сотрудничества в группе) или пасли скот (что поощряло индивидуализм и агрессивность). Хайне отсылает к Р. Нисбетту из Университета Мичигана, утверждающему (pdf), что контраст между аналитической и холистической манерами рассуждения ясно наблюдается в греческой и, соответственно, китайской философской литературе 2500-летней давности. Отголоски этих психологических тенденций могут сохраняться во многих поколениях через сотни лет после того, как породившая их ситуация исчезла или коренным образом поменялась.

Здесь-то и загвоздка: культурно обусловленным аналитическим, индивидуалистским менталитетом можно частично объяснить серьезное упущение западных исследователей, не задумывавшихся о взаимодействии культурного с когнитивным. В конечном счете стремление свести психологию к врожденным установкам неудивительно для того типа ума, что разрабатывал эти исследования. Ведь отрывом объекта (в данном случае — человеческого ума) от контекста и характеризуется преобладающий на Западе аналитический стиль мышления. Возможно, мы подобным же образом недооценили важность культуры, а нашему западному представлению о независимой, самоопределяющейся личности противоречит сама мысль о подверженности большим историческим процессам и неосознанном подражании другим людям. Иными словами, исторические ошибки западных исследователей — закономерное следствие «странности» их мышления.

Оставить комментарий